今回は、東芝ライテックがかつて販売していたLED電球の“LDA4L-E17”を分解しました。また、同じ東芝ライテックの“LDA6L-D-H-E17/S”との比較もあります。

LDA6L-D-H-E17/S(キレイ色)

本題の前に、まずはLDA6L-D-H-E17/Sを軽く紹介します。こちらのLED電球は平均演色評価数Ra90となっています。

全光束は380lm、消費電力は5.5Wとなっています。

箱にも「高演色LED電球」の記載があります。

箱を開けた内側にも注意書きが印字されています。

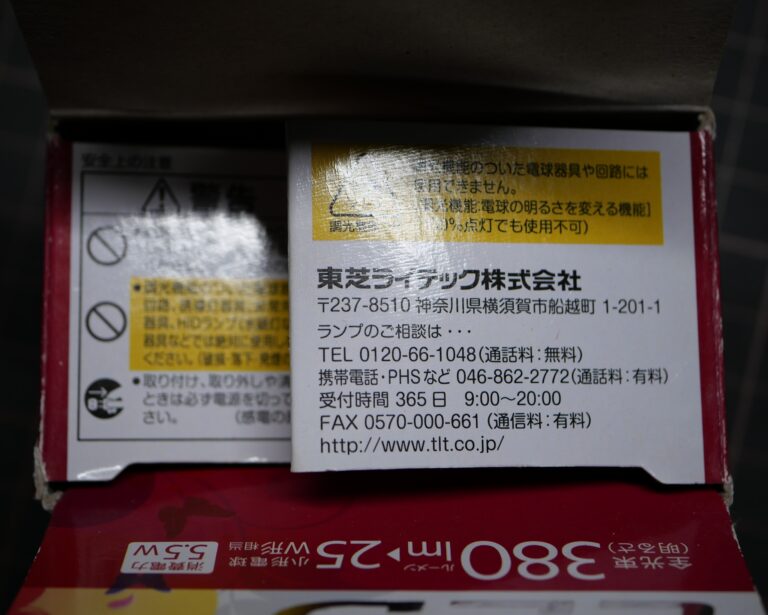

LED電球は梱包材に包まれた状態で入っています。

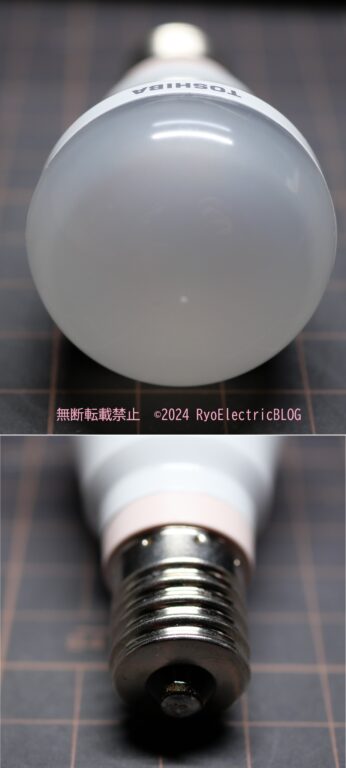

LED電球本体です。キレイ色シリーズは口金付近が薄い桃色になっているのが特徴的です。

LDA6L-D-H-E17/S

100V 5.5W

95mA 50/60Hz

MADE IN CHINA

(PS)E TSP(Toshiba Shomei Precision=現東芝プレジション)

S-JET

グローブです。あまり大きくないので配光角は180°程度となります。

口金は東芝照明プレシジョンで製造されたものが使用されているようでとてもしっかりした造りになっています。

全長は75mm、最大径は35mm、質量は61gとなっています。寸法がミニクリプトン電球よりもやや大きいので器具によってははみ出す可能性があります。

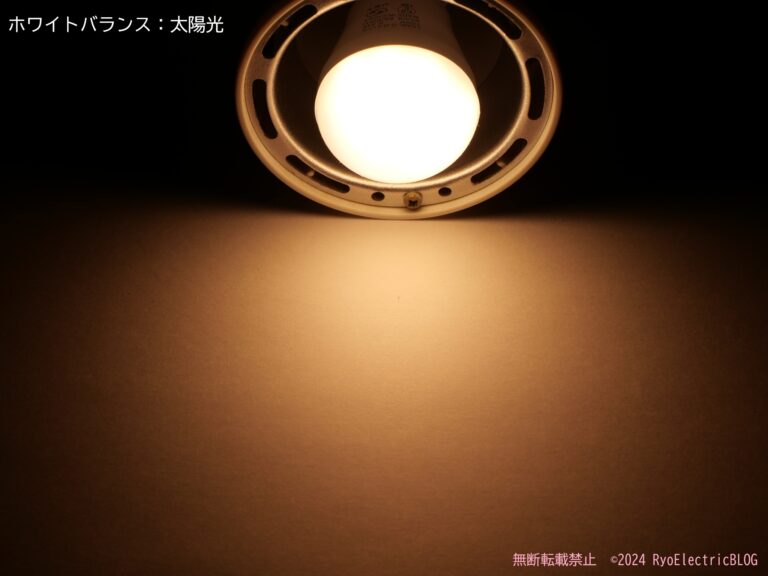

ホワイトバランスを太陽光に設定して撮影しました。赤みの多い電球色となっています。

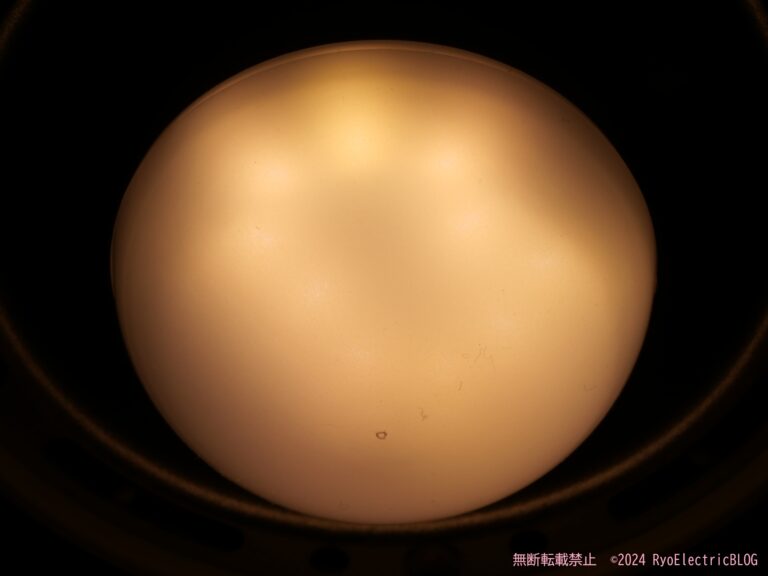

グローブを撮影すると、LEDが透けて見えます。

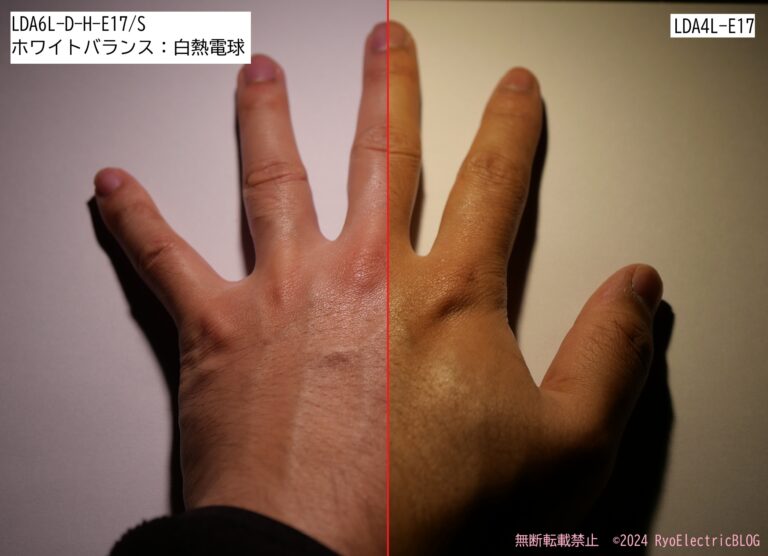

この後紹介するLDA4L-E17と比較してみました。LDA4L-E17では激しく黄色被りを起こしていますが、LDA6L-D-H-E17/Sでは正しい色になっています。

続いて、ホワイトバランスを白熱電球に設定して撮影しました。LDA4L-E17はまだ色被りが起こっています。

人参を撮影しました。LDA6L-D-H-E17/Sは美味しそうな色合いになっていますが、LDA4L-E17は正しい色が判別できなくなっています。

光源を山田照明のZ-S5000Nにして撮影しました。ホワイトバランスはセコニックC-800にてキャリブレーションを行いました。

高演色照明かつ、キャリブレーションを行っているだけあって一番正確な色合いになっています。

LDA4L-E17

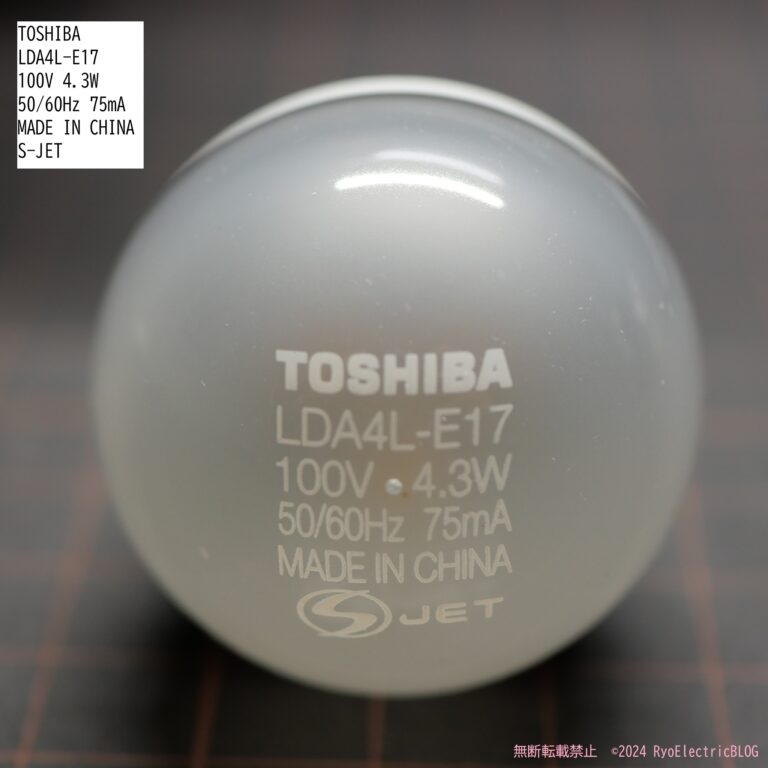

続けて本題のLDA4L-E17を紹介します。サフィックスがないことからもわかる通り割と初期のLED電球になります。

2011年3月1日発売で、平均演色評価数Ra80のLED電球になります。

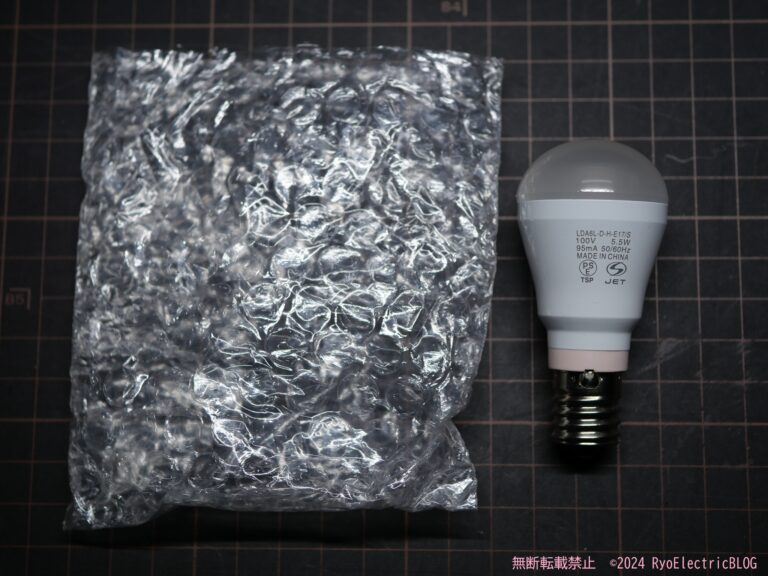

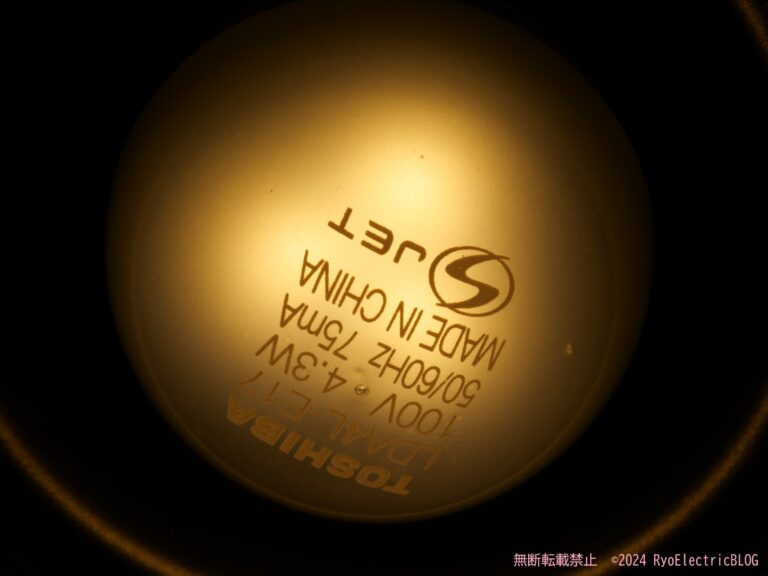

TOSHIBA

LDA4L-E17

100V 4.3W

50/60Hz 75mA

MADE IN CHINA

S-JET

初期のLED電球なので、ボディはアルミ製(白色塗装)となっています。

口金です。HC1701Aと刻印がされています。

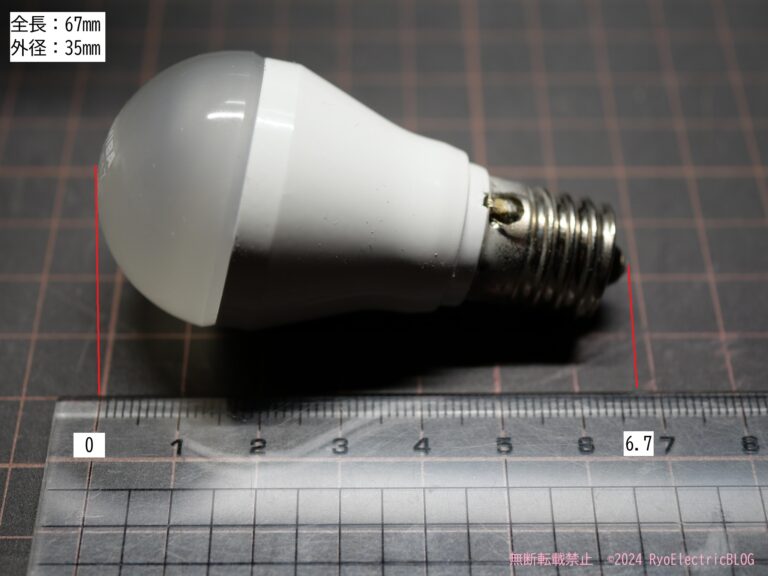

全長は67mm、外径は35mm、質量は40gとなります。

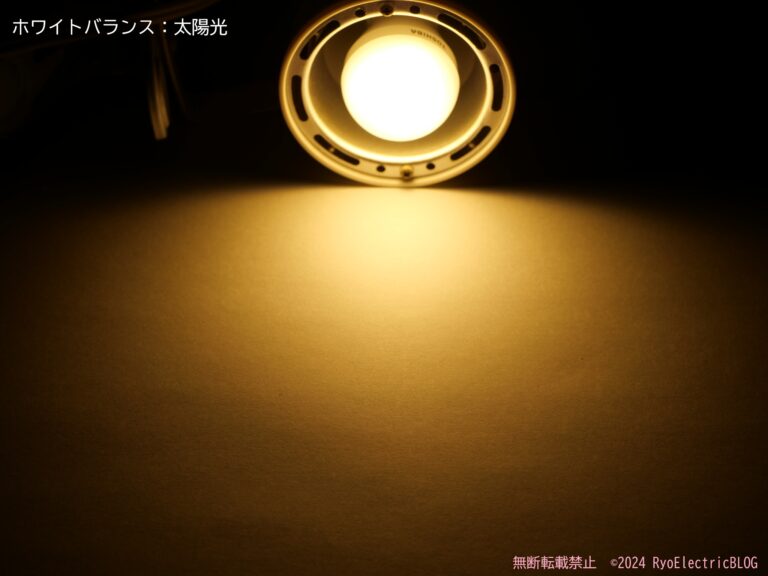

ホワイトバランスを太陽光に設定して撮影しました。

平均演色評価数が低いからなのか、黄色っぽい光色になっています。

グローブを撮影すると、3つLEDが入っているのが確認できます。

分解

【注意】

分解は危険を伴います。決して真似をしないようお願いします。

真似をしたことによって事故が発生しても管理人は責任を負いません。

また、一度分解したものを元に戻すことはできません。

まずは隙間にマイナスドライバーを挿入し、グローブをてこの原理で外します。

すると、グローブが外れます。

グローブは半透明のプラスチック製で、半円形のものになっています。

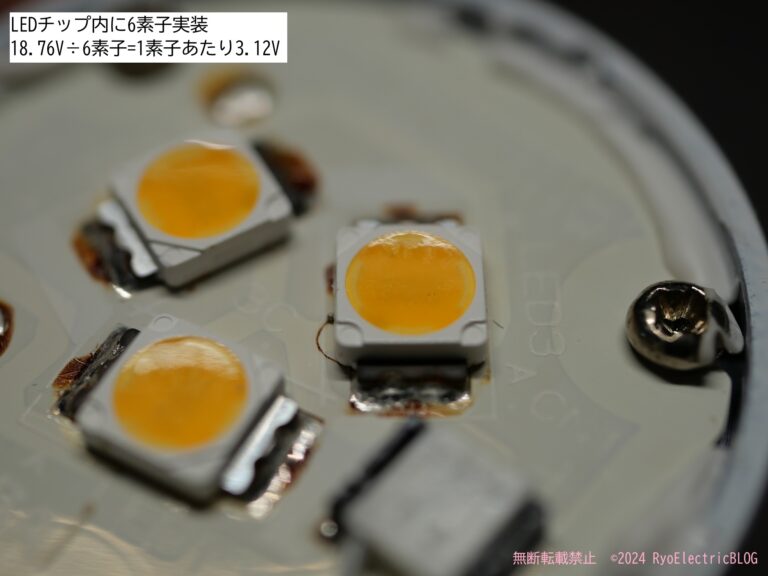

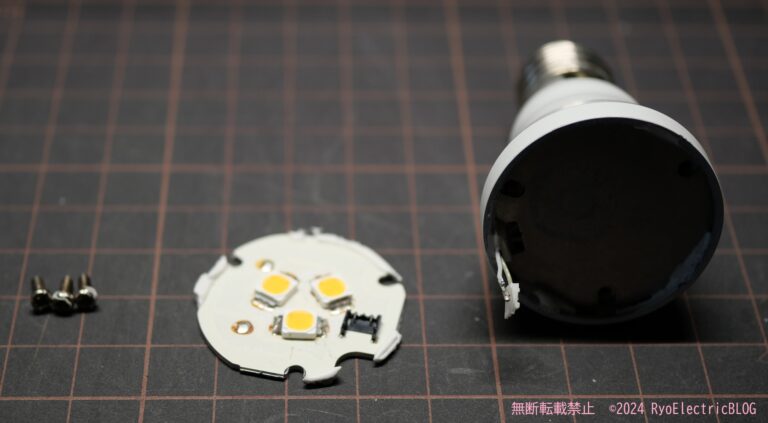

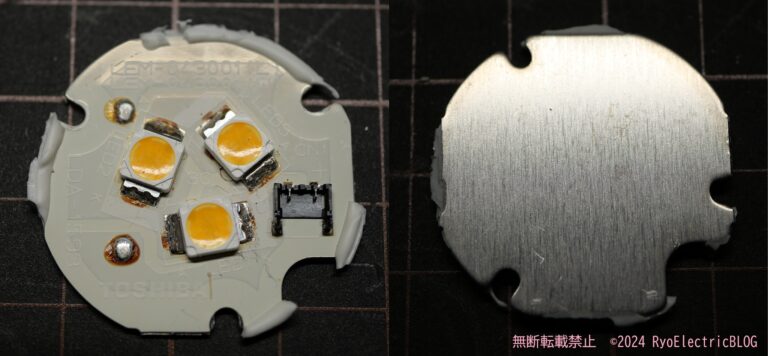

グローブを外すとLED基板が現れます。やはりチップLEDが3つ実装されています。

電源基板との接続部は半田を使用しないコネクタでの接続になっています。

LEDチップ内には6素子実装されています。

18.76V÷6素子=1素子あたり3.12Vとなります。

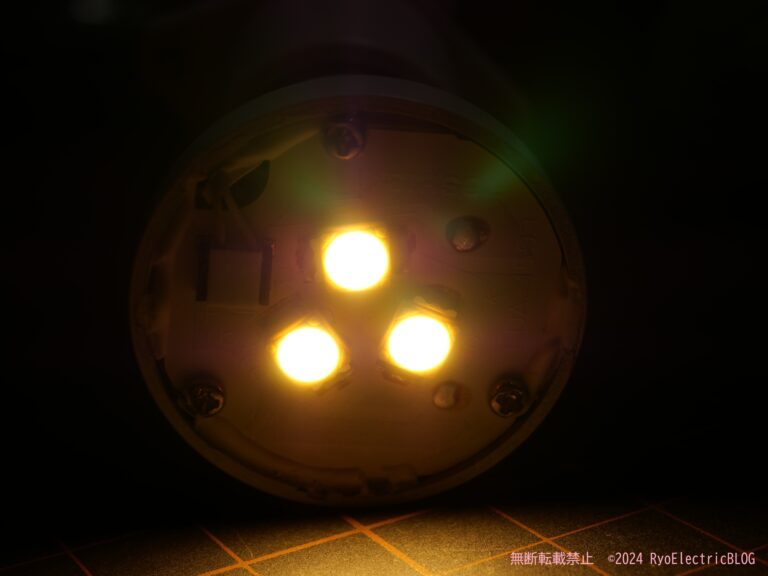

グローブを外した状態で点灯しました。光が広がらないので眩しいです。

チップLEDを接写しました。6素子実装されているのが確認できます。

LED1個あたりの電圧は18.76Vとなっており、電源基板からの供給電圧は55.84Vとなっています。このことからチップLED3つが直列接続になっていることが判ります。

なお、電流は物理的に測定できないので電圧のみとなります。

LED基板を外しました。

LED基板が接する面はアルミの板が入っており、ボディに放熱するようになっています。

LED基板もアルミ製です。

アルミ板を外しました。

すると、電源基板が現れますがシリコン充填されているのでそれを取り除く必要があります。

当時のLED電球としては廉価品になりますが、放熱面が考慮されています。

電源基板を外すには、口金を外す必要があります。

てこの原理で少しずつ外していきました。E17の場合は半田を外さなくても何とか外せますが、線が切れるため半田を外すことを推奨します。

ショート防止のためボディの裏側にはプラスチックが入っています。

除去したシリコン充填物です。粘度が高めのものになっています。

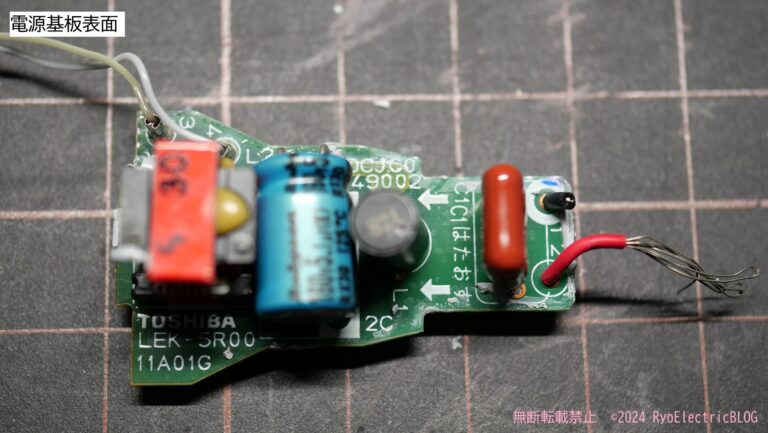

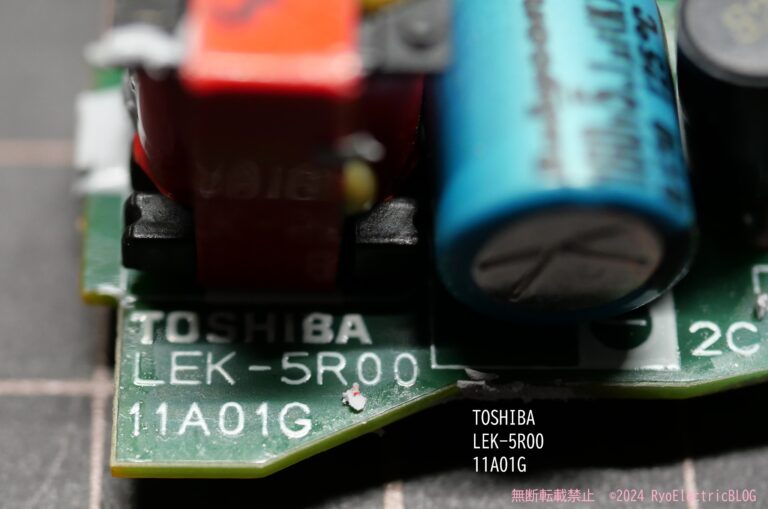

電源基板表面です。インダクタ、電解コンデンサ、フィルムコンデンサが実装されています。

基板は自社製で、LEK-5R00という型番が付与されているようです。

上部にはDCJC0 049002と印字されています。

C1はメタライズドポリエステルフィルムコンデンサで、日精電機製の0.1μF 125V耐圧品が実装されています。

L1はインダクタで、820μHのものが実装されています。

C2は電解コンデンサで、ルビコン製 160V耐圧 5.1μF RX30シリーズ 125℃ 2000時間定格品が実装されています。

この電解コンデンサは車載機器やLED照明用に設計されたものになります。

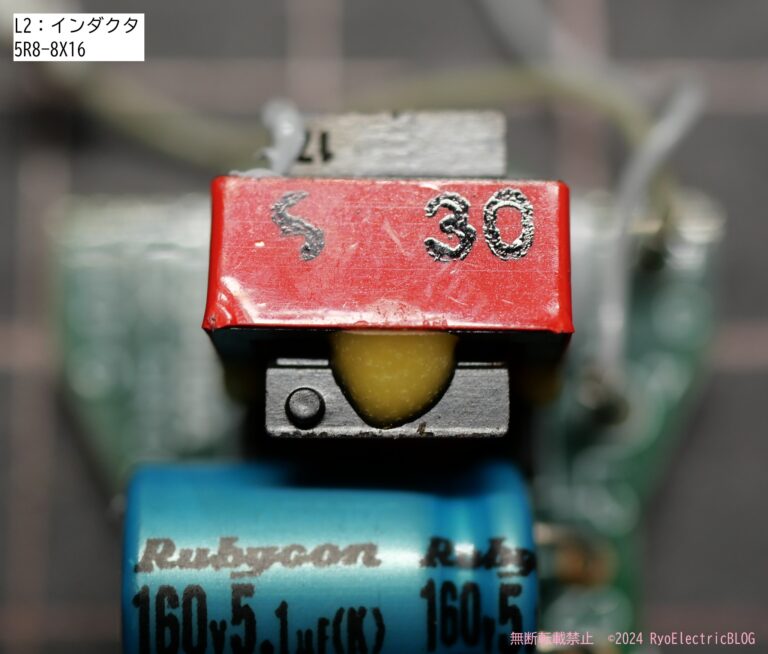

L2はインダクタで、5R8-8X16と側面に印字されています。

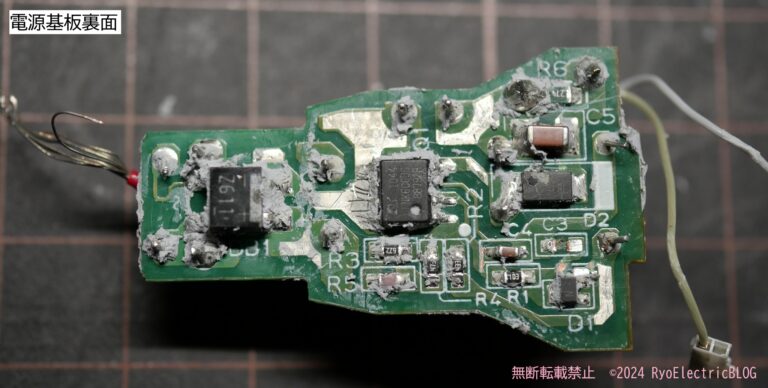

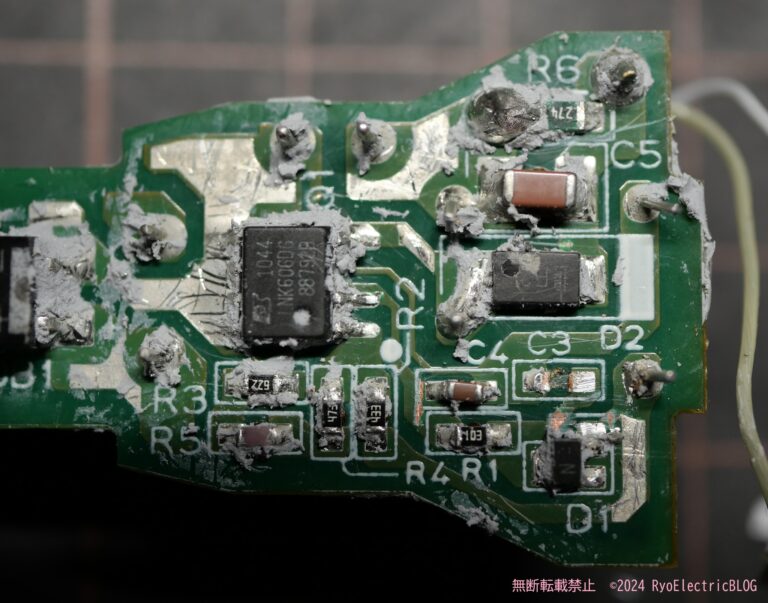

電源基板裏面です。ブリッジダイオードやICなどのチップ部品が実装されています。

DB1はブリッジダイオードで、Z611と刻印されています。

Q1はLEDドライバICで、NK60606と刻印されていますが詳細不明です。

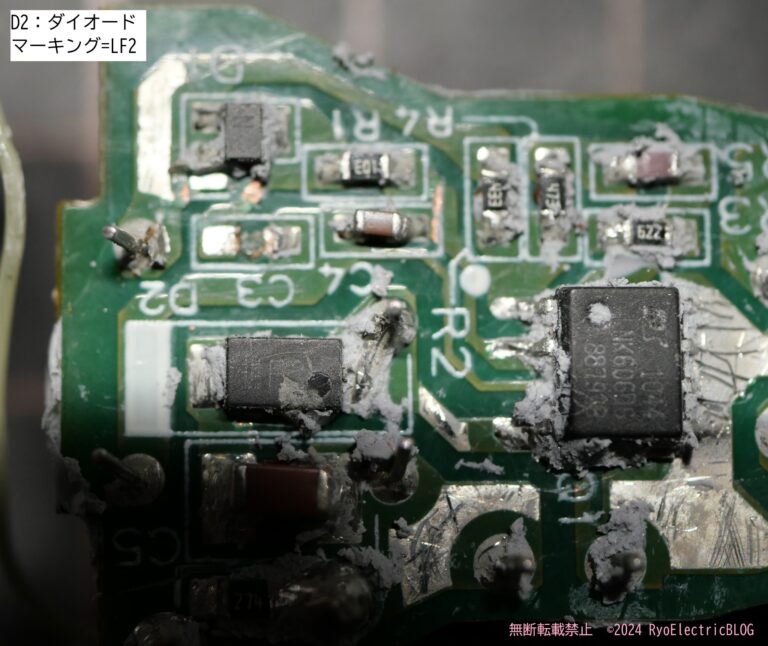

D2はダイオードで、マーキングはLF2となっています。

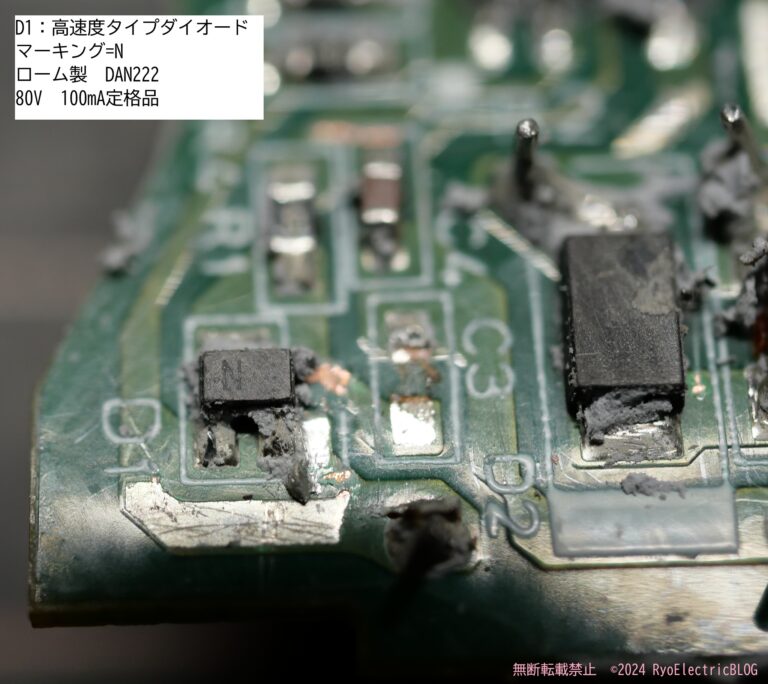

D1は高速度タイプのダイオードで、マーキングはNとなっています。

恐らくローム製 DAN222 80V 100mA定格品が実装されています。

ICの周辺を撮影しました。初期のLED電球なので部品が多めです。

全て分解しました。2011年発売のLED電球ですがかなりしっかりした設計になっていることが確認できました。

そのため10年以上経過していても正常に点灯するLED電球でした。

現行のLED電球はコストダウンが進められているため、耐久性が犠牲になっているように感じます。

スペクトル

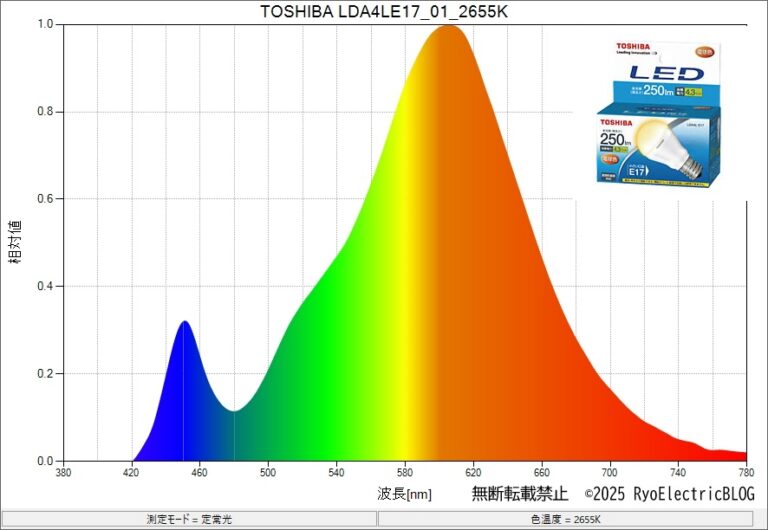

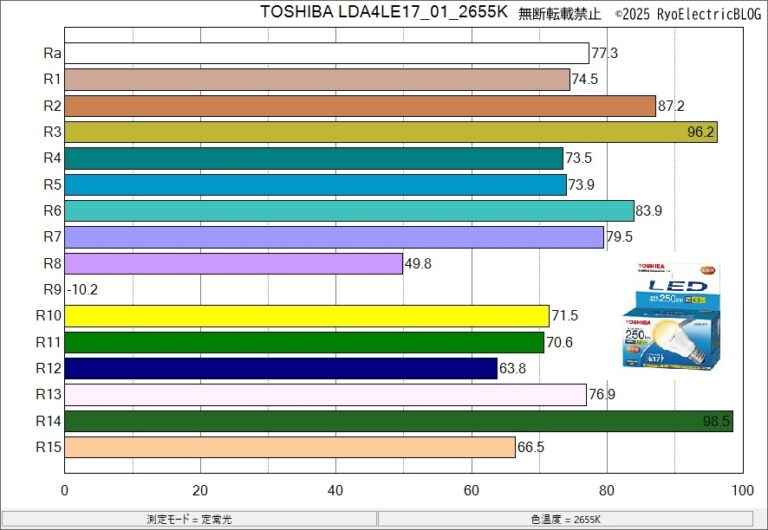

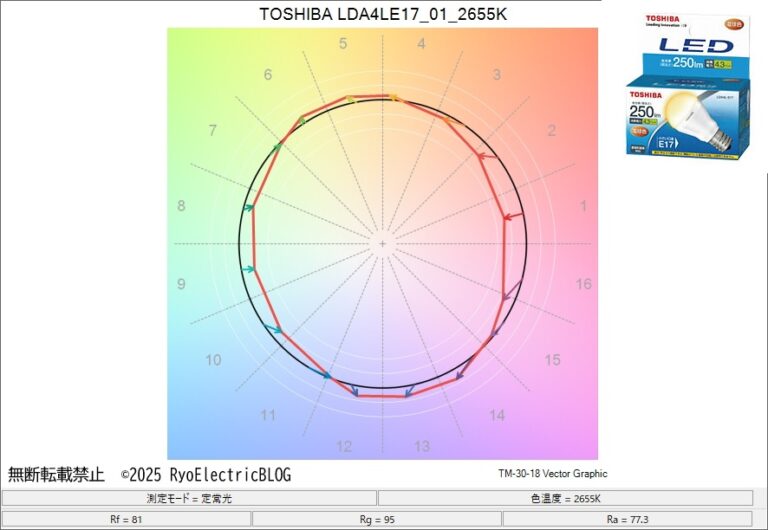

LDA4L-E17

波長のピークは600-620nm付近のようです。

Raは蛍光体が劣化しているのか77.3しかありません。R9は-10.2となっています。

TM-30-18ですが、楕円形になっているので理想的な演色からはかけ離れていることが判ります。

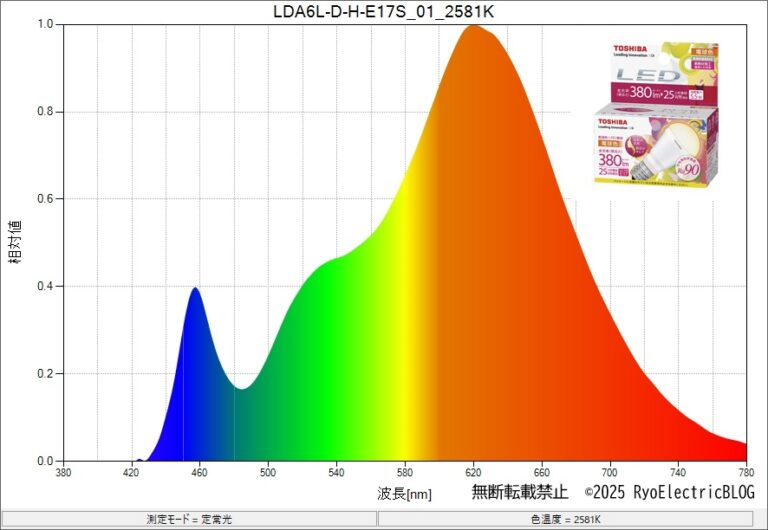

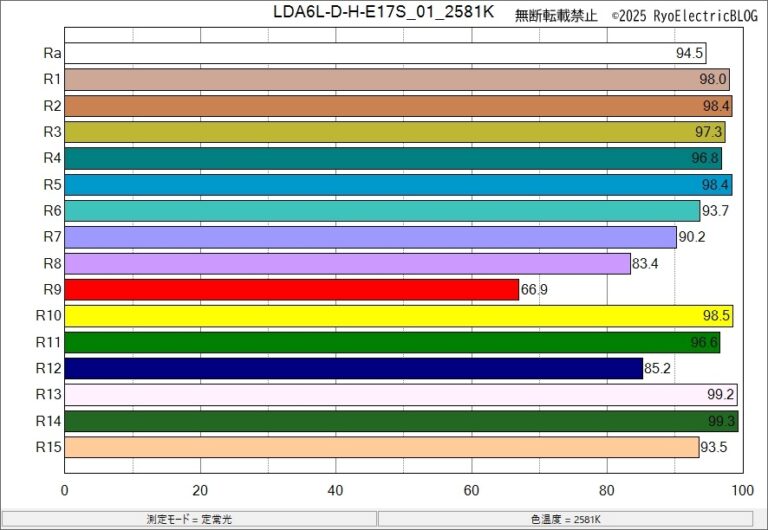

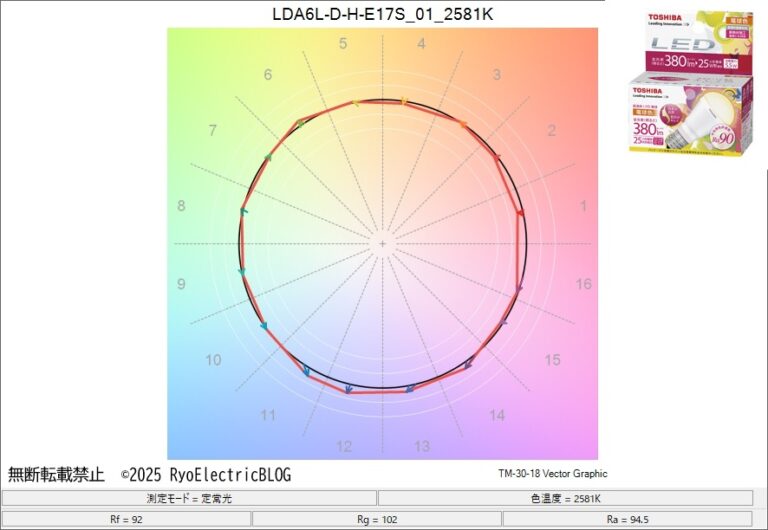

LDA6L-D-H-E17/S

波長のピークは630nm付近のようです。

Raは94.5、R9は66.9となっており、当時は高演色LEDが少なかったため貴重な存在でした。

現在ではNVCライティングのLED電球プライド、パナソニックのプレミアX、オーム電機のGRANGRADEシリーズなどがあります。

TM-30-18ですが、正円にかなり近いため理想的な演色であることが判ります。

TM-30-18は正円に近ければ近いほど理想的な演色となります。

今回は以上です。