今回は、東芝ライテックがかつて販売していたLED電球の“LDA7L”を分解しました。また、オスラムが販売している“LDA7L-G-TR-DIM”との比較もあります。

オスラム LDA7L-G-TR-DIM

本題の前に、まずはLDA7L-G-TR-DIMを軽く紹介します。こちらのLED電球は平均演色評価数Ra90となっています。

全光束は800lm、消費電力は7Wとなっています。

定格寿命は15000時間となっています。

見た目は白熱電球とほぼ同一です。色合いは白熱電球よりも若干白っぽいです。

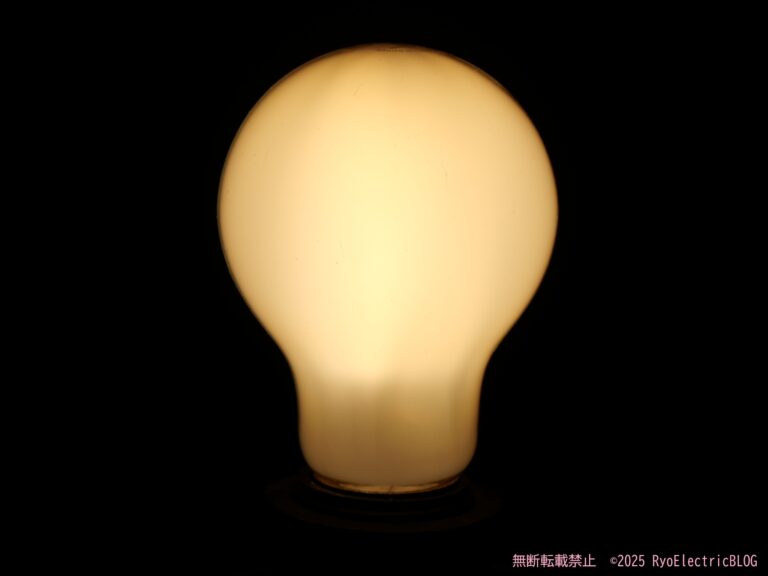

上部には白熱電球と同じように型番などが印字されています。

AC41825・2700K・50/60Hz・70mA

OSRAM LDA7L-G-TR-DIM

7W・100V・E26・800lm

(PS)E 光洋電機(株)

Made In China HC3k

光洋電機株式会社はオスラムの日本正規総代理店となっており、かつて三菱電機オスラムが取り扱っていた一部製品を販売しています。

このLED電球は調光に対応しています。通常はチラつきは気になりませんが、限界まで暗くするとチラつきが目立ちます。

この動画は60fpsで撮影しています。

ガラス製なので落とすと割れてしまいます。その分白熱電球に近い見た目になっています。

型番も白熱電球に近い印字になっています。

口金です。大手メーカー製なのでしっかりした造りになっています。

全長は105mm、直径は60mmとなっています。

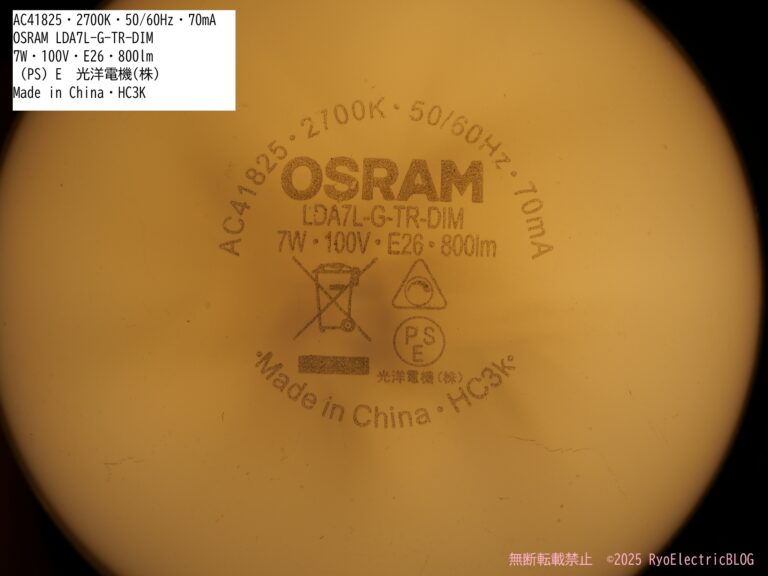

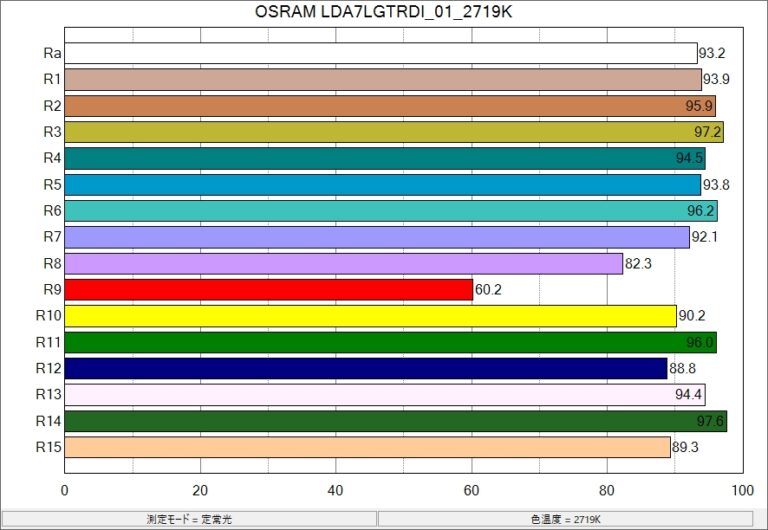

スペクトル

波長です。ピークは620nm付近となっています。

平均演色評価数です。Raは93.2、R9は60.2となっています。

色温度が2719Kなのでかなり正確な色温度になっています。

TM-30-18です。かなり正円に近いです。

東芝 LDA7L

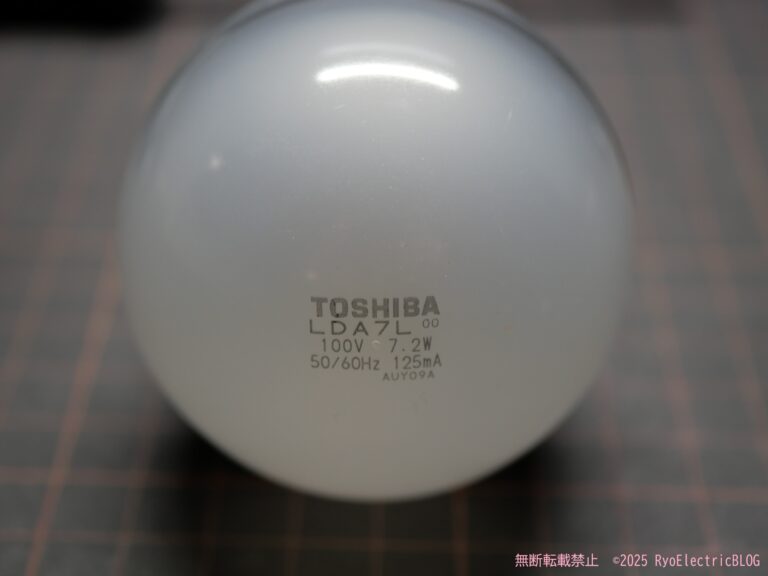

続けて本題のLDA7Lを紹介します。サフィックスがないことからもわかる通り割と初期のLED電球になります。

別記事では同世代のLDA4L-E17を分解しております。

2010年11月17日発売で、平均演色評価数Ra80のLED電球になります。

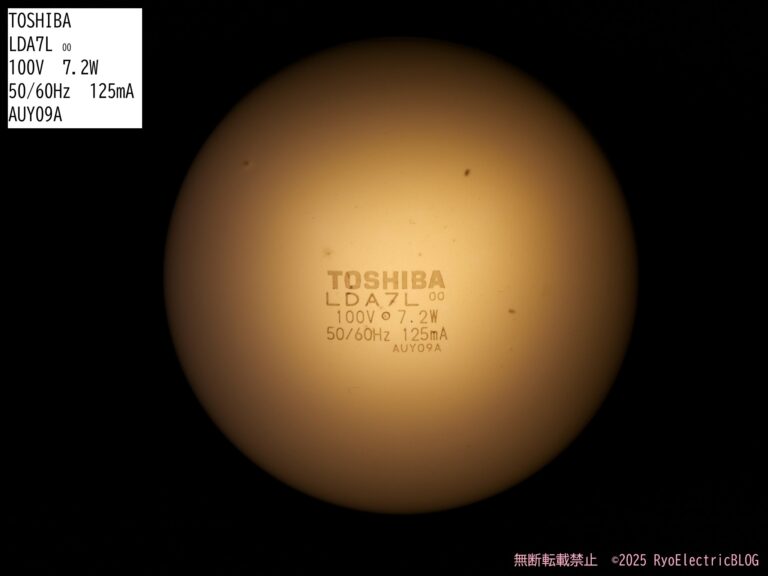

TOSHIBA

LDA7L 00

100V 7.2W

50/60Hz 125mA

AUY09A

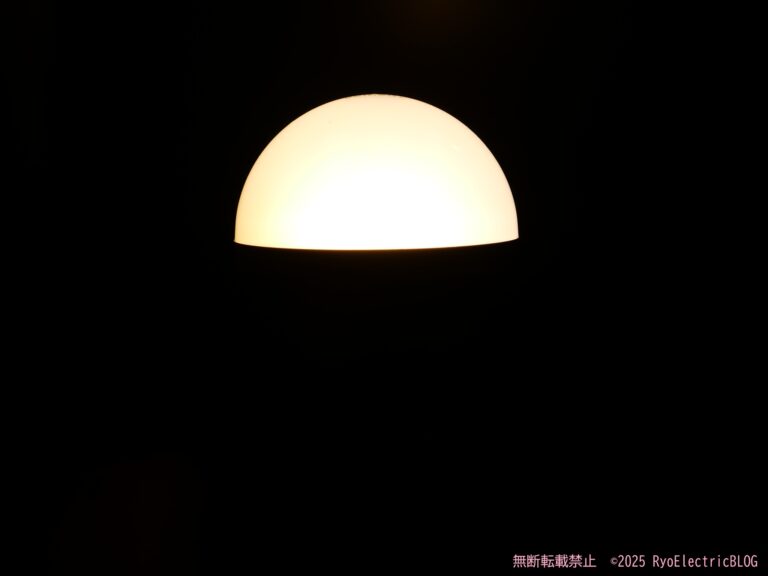

初期のLED電球なので、配光角は180°程度となっています。

オスラム LDA7L-G-TR-DIMとの比較です。Ra80のLDA7Lは黄色被りを起こしていますが、Ra90のLDA7L-G-TR-DIMはかなり正確な色を表現できています。

なお、当時のLED電球としてはかなり色が良い方になります。(実測データはありませんがRa84程度でした)

初期のLED電球に共通していますが、アルミボディが無塗装で使用されています。ただし、放熱部の凹凸はなくなり平らになっています。

東芝のLED電球だとLDA6L(2010年3月5日発売)までは凹凸がありました。

現行のものと比べてグローブは透明度が高いように思います。

こちらも口金はしっかりした造りになっています。

全長は108mm、外径は60mm、質量は73gとなっています。

分解

【注意】

分解は危険を伴います。決して真似をしないようお願いします。

真似をしたことによって事故が発生しても管理人は責任を負いません。

また、一度分解したものを元に戻すことはできません。

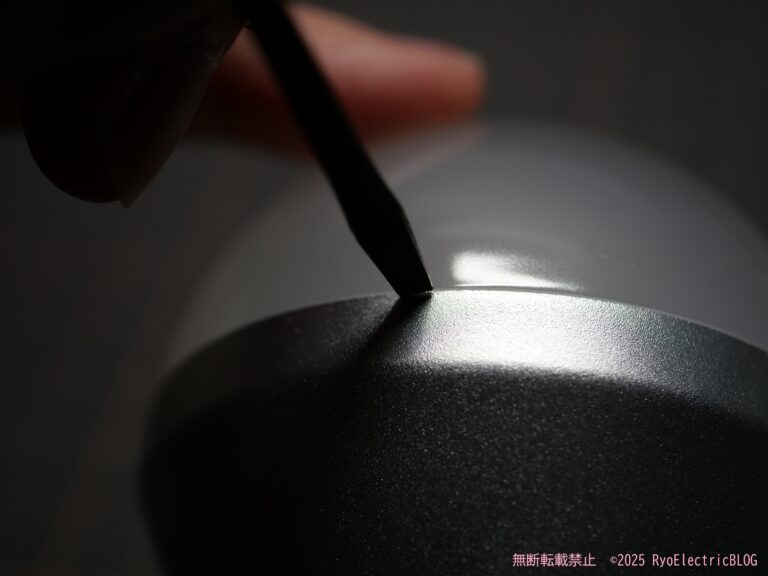

まずは隙間にマイナスドライバーを挿入し、グローブをてこの原理で外します。

グローブが外れました。

グローブは半円形で、半透明のものが使用されています。

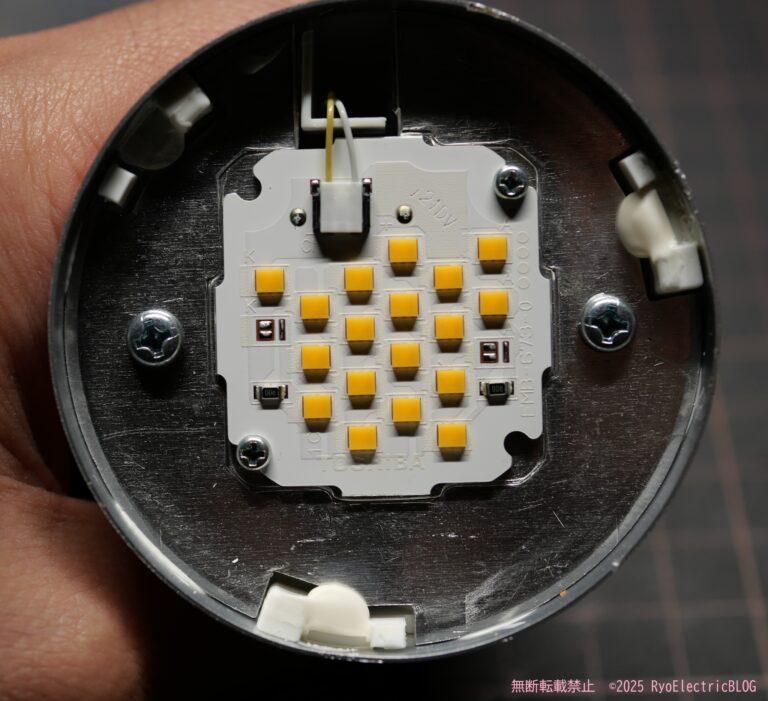

グローブを外すとLED基板が現れます。

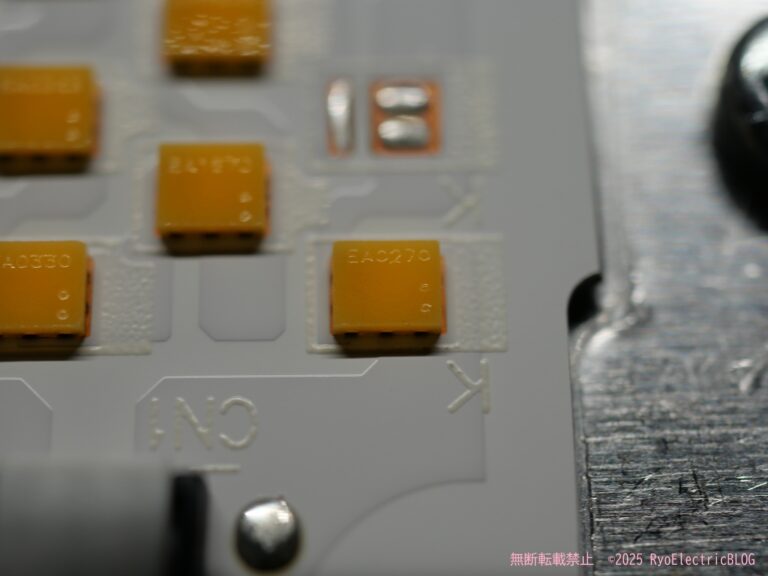

LEDチップにはロット番号が振られています。(EA0270の刻印。一つ一つ違う)

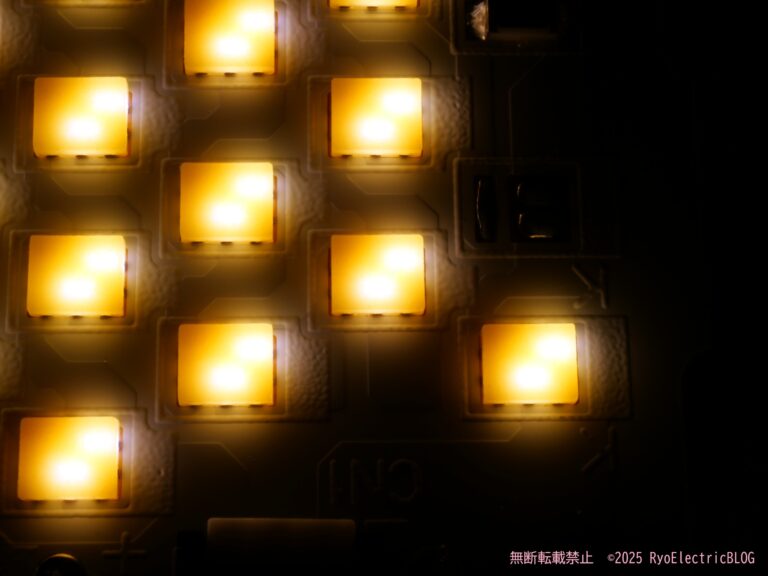

グローブを外した状態で点灯しました。LEDチップは18個実装されています。

LEDチップ1つに2素子実装されています。

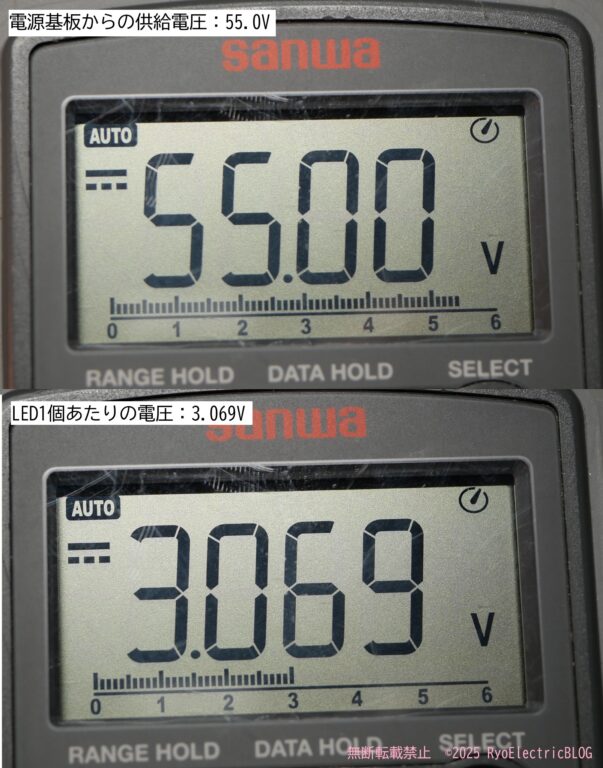

電源基板からの供給電圧は55.0Vで、LED1個あたりの電圧は3.069Vとなっています。このことから2素子は並列接続で、LEDチップ18個が直列接続になっています。

なお、電流は接続部の構造上測定することができませんでした。

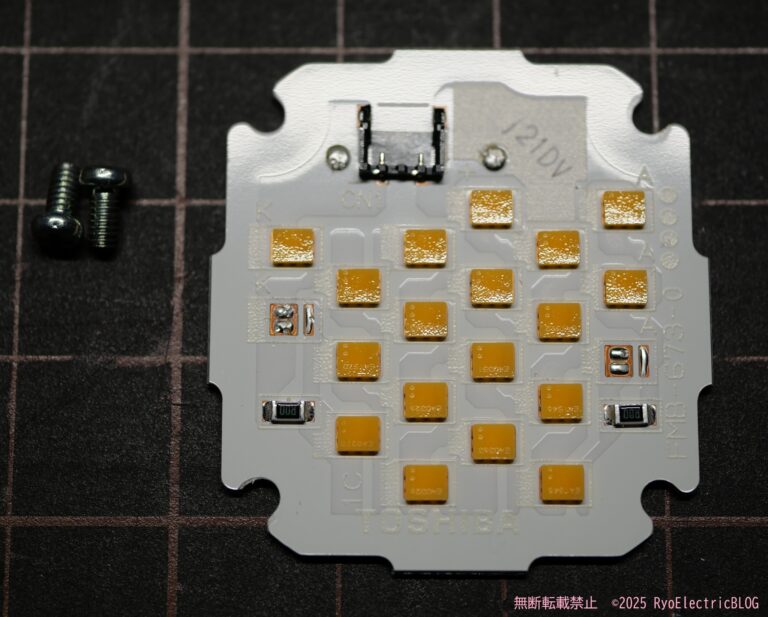

LED基板を本体から外しました。

表面はアルミ基板に白色塗装をしたものが使用されています。

裏面はアルミ基材がそのままとなっています。

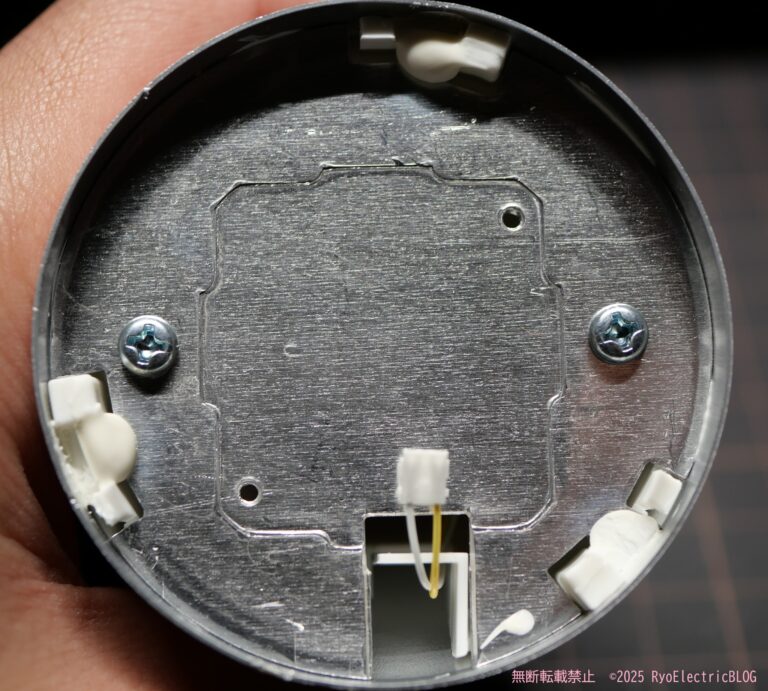

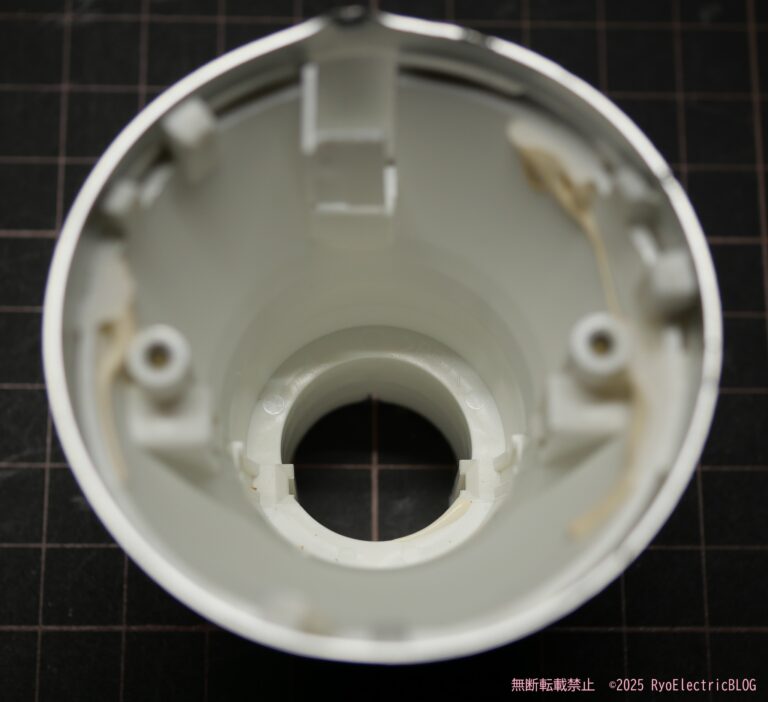

放熱部です。LED基板の下にアルミ板を入れることで全体に熱を逃がす構造になっています。

初期のLED電球は発熱量が大きいため全体がアルミ製になっているものが多いです。

アルミ板は金型で作成されているようです。

厚みが2mm近くあります。

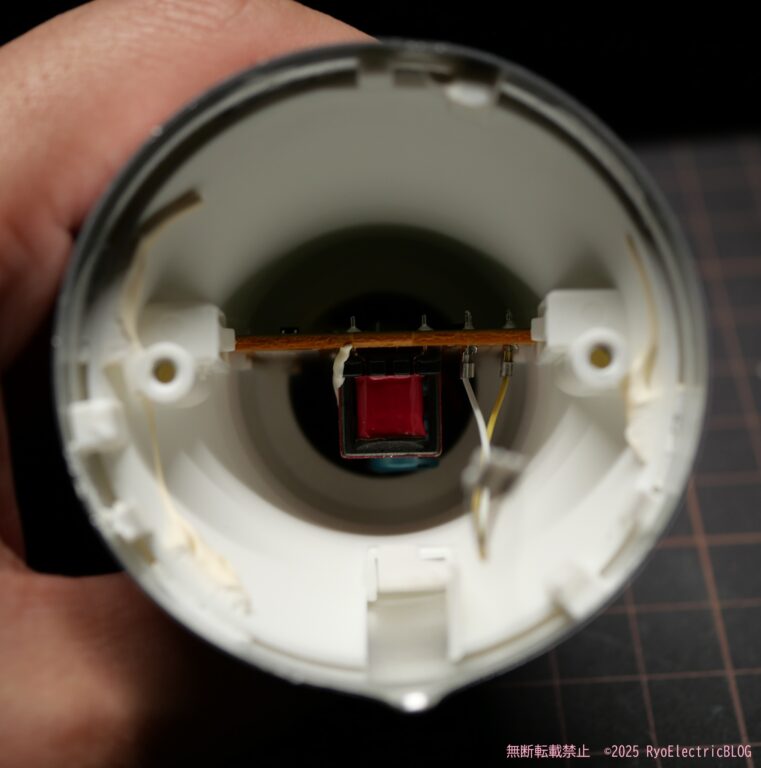

アルミ板を外すと電源基板が現れます。ショート防止のため周囲がプラスチックで覆われています。

現行品は内側がアルミ製になっているものが多いので構造が逆になっています。

電源基板を外すには、口金を取る必要があります。

隙間にマイナスドライバーを入れ、てこの原理で少しずつ外していきます。

口金です。構造的に白熱電球に使用されていたものと同じものが使用されているようです。恐らく東芝照明プレシジョン製だと思われます。

口金を外すと電源基板の一部が見えるので、LED基板側に押し出していきます。

ロックがあるので押しながら外す必要があります。

電源基板が外れるとこのようになります。

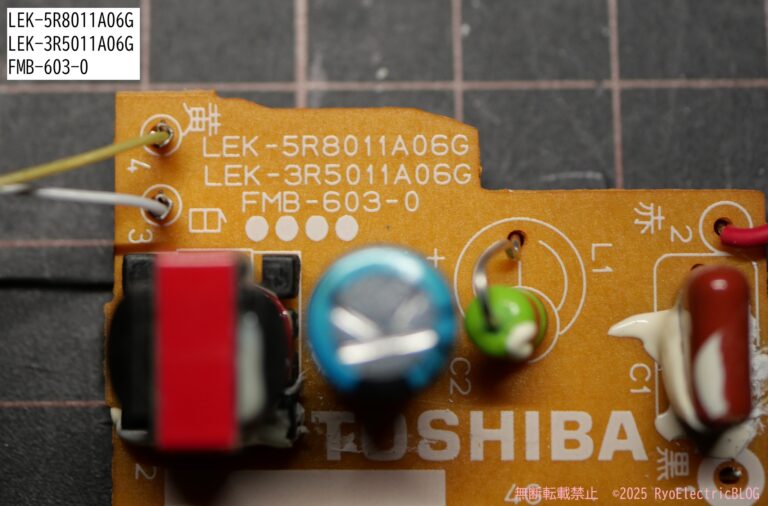

電源基板の表面です。コンデンサとインダクタが実装されています。

基板上部には、基板の型番と思われる印字があります。

LEK-5R8011A06G

LEK-3R5011A06G

FMB-603-0

なお、FMBから始まる型番は同社製のインバーター安定器にも使用されています。(FMB-2-326225Rなど)

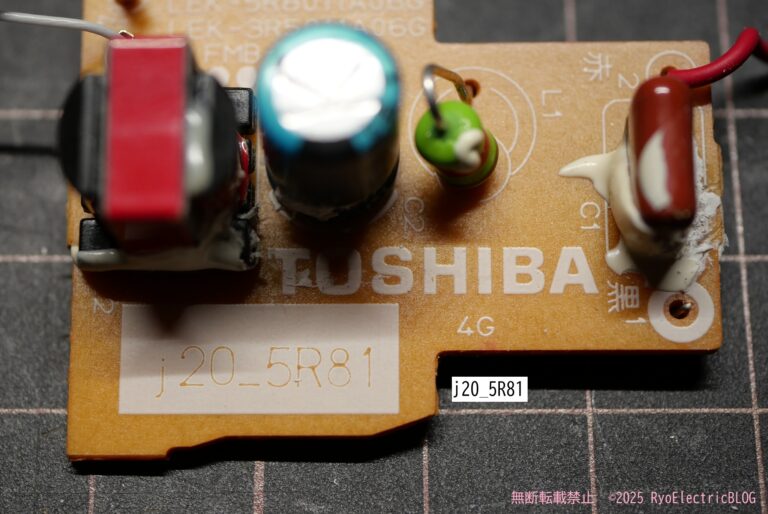

基板下部には、ロット番号と思われる印字があります。

j20_5R81

恐らく、5R8がLDA7L(N)で、3R5がLDA6L/2(N/2)用だと思われます。

C1はメタライズドポリエステルフィルムコンデンサで、日精電機製 104(0.1μF) 125V耐圧品が実装されています。

L1はマイクロインダクタで、灰・赤・茶の820μHが実装されています。

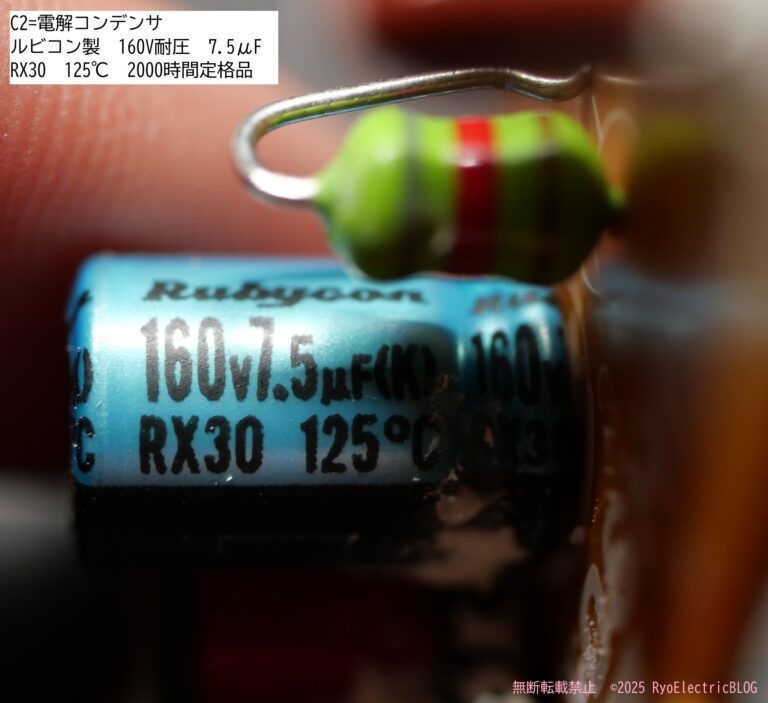

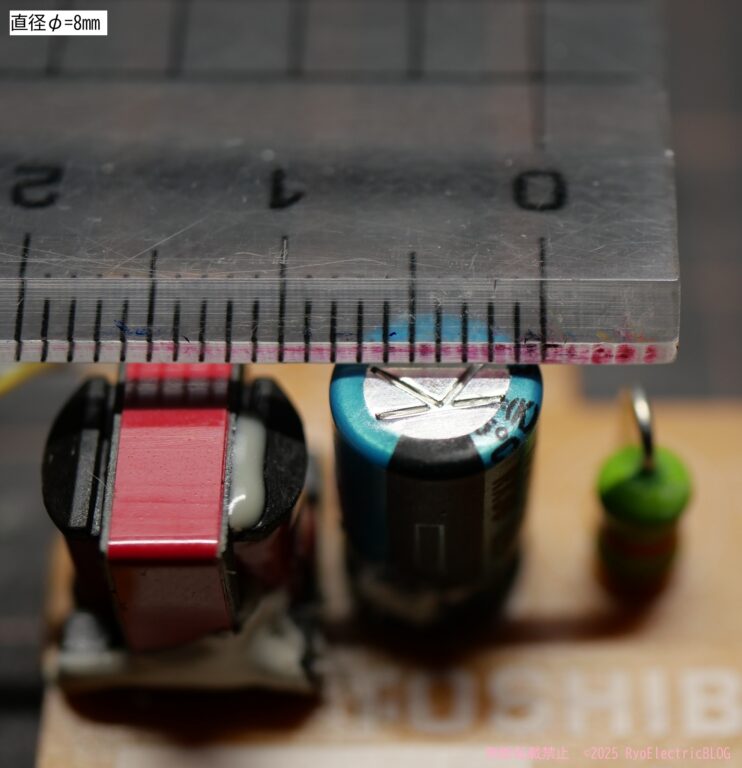

C2は電解コンデンサで、ルビコン製 160V耐圧 7.5μF RX30シリーズ 125℃ 2000時間定格品が実装されています。

この電解コンデンサは高温に耐えられる設計で、LED電球や車載機器用に開発されたものです。

直径は8mmとなっています。防爆弁はKの字型となっています。

L2はインダクタで、LEK5R8-8 PSE 1128と印字されています。

恐らくこのLED電球専用に設計されているものと思われます。

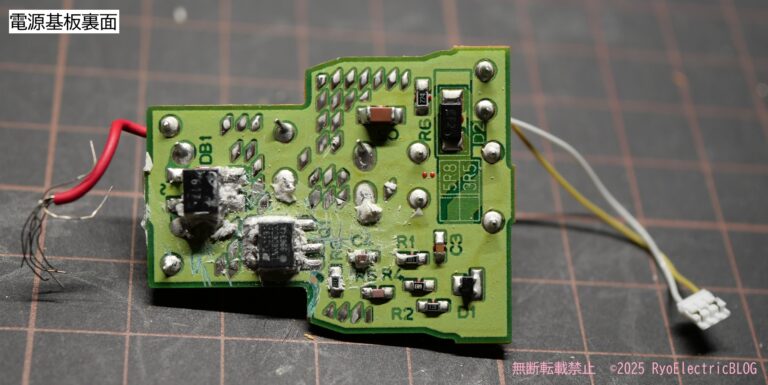

電源基板の裏面です。ブリッジダイオード、IC、ダイオード、チップコンデンサ、チップ抵抗などが実装されています。

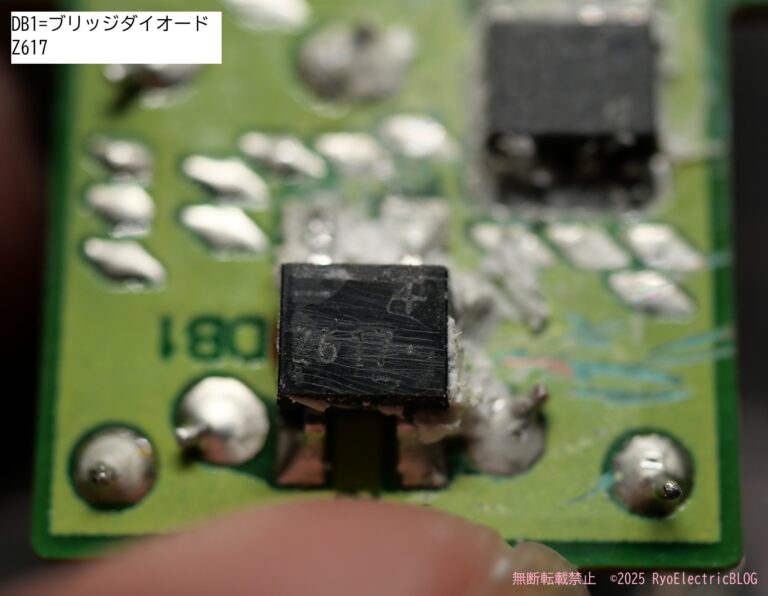

DB1はブリッジダイオードで、Z617が実装されています。

詳細は不明です。

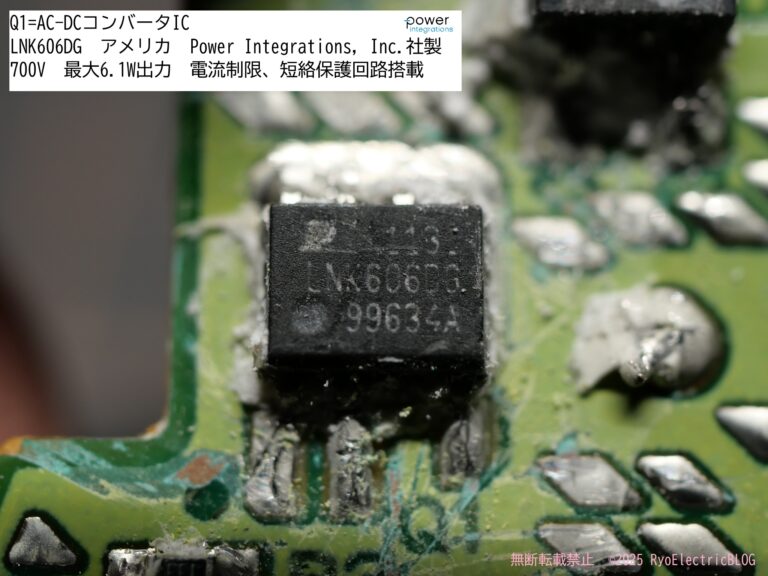

Q1はAC-DCコンバータICで、アメリカ Power Integrations, Inc.社製のLNK606DG 700V耐圧 最大6.1W出力が実装されています。

最近はLED電球専用のICが使用されていることが多いですが、このLED電球では汎用品のICが使用されているようです。

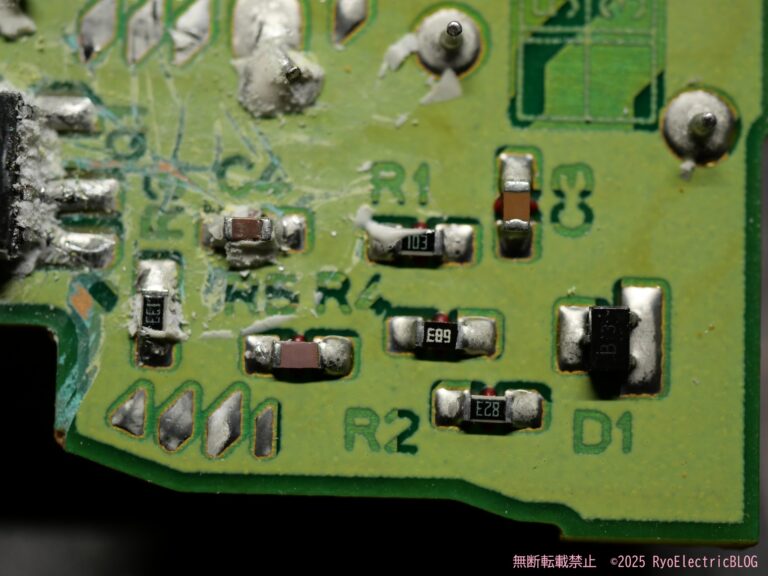

基板右下のチップ部品です。チップ抵抗が5つ、チップコンデンサが2つ、ダイオードが1つ実装されています。

D1は超高速度スイッチングダイオードで、東芝製 1SS301 80V 100mA定格品が実装されています。

マーキングは「B3」となっています。

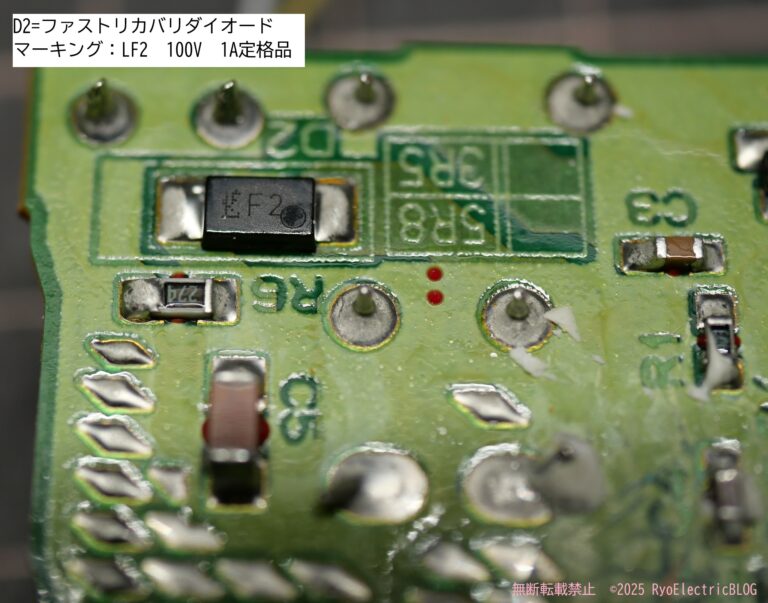

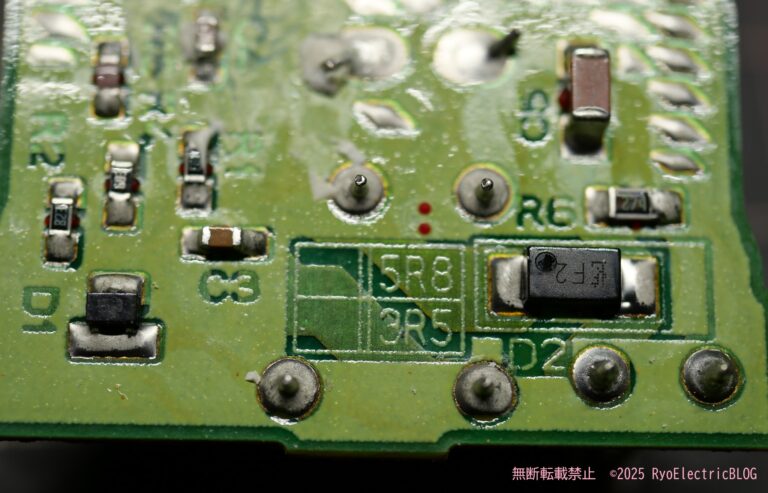

D2はファストリカバリダイオードで、100V 1A定格品が実装されています。

マーキングはLF2で、複数メーカーで製造されているものになります。

ここにも5R8と3R5の印字があります。

すべて分解するとこのようになります。

原産国の記載が無いことから日本製の可能性が高いですが、当時としては低コストで製造できるように工夫がされているようです。

ただ、今となっては485lmという暗さや配光角がネックになってしまうものと思われます。

今回は以上です。