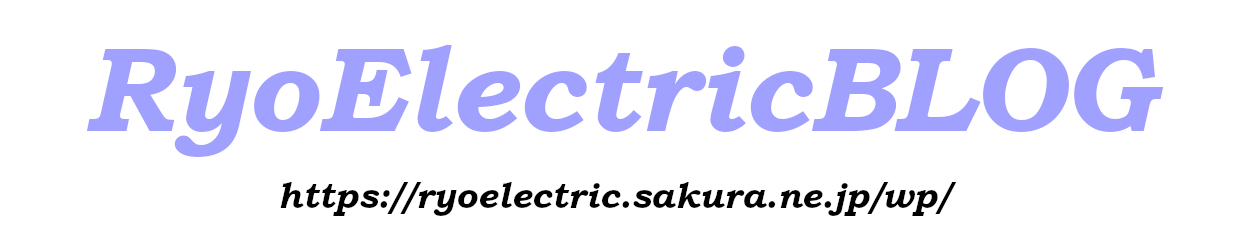

今回は、2021年7月頃から販売されているダイソーオリジナルのLED電球レフ形「LDR4L-W-E26-40W」を分解&検証しました。

LEDフィラメント電球以来の新製品となるため、約2年ほど開いています。

関連製品の記事

100円ショップのLED電球・蛍光灯の分解記事はこちら

その他の分解記事はこちら

写真はクリックすると拡大できます。また、無断転載防止のため一部写真にブログ名を入れています。

2021年8月現在、LED電球レフ形は以下の4種類が販売されています。

価格は全て税込330円となっています。

- LDR4L-W-E26-40W(電球色・3.5W・ビーム光束200lm・57.14lm/W)

- LDR4N-W-E26-40W(昼白色・3.5W・ビーム光束200lm・57.14lm/W)

- LDR4L-W-E17-40W(電球色・4.0W・ビーム光束140lm・35lm/W)

- LDR4N-W-E17-40W(昼白色・4.0W・ビーム光束140lm・35lm/W)

商品の紹介

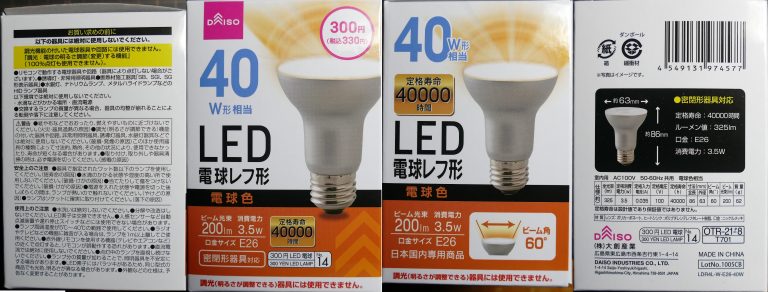

まずは外箱です。白熱電球タイプのものと同じデザインになっています。

仕様は以下のようになっています。

| 全光束(lm) | 325lm |

| 定格消費電力(W) | 3.5W |

| 定格入力電流(A) | 0.035A |

| 定格電圧(V) | 100V |

| 定格寿命(h) | 40000h |

| 寸法(mm)全長・外径 | 86・63mm |

| ビーム角(°) | 60° |

| ビーム光束(lm) | 200lm |

| 質量(g) | 62g |

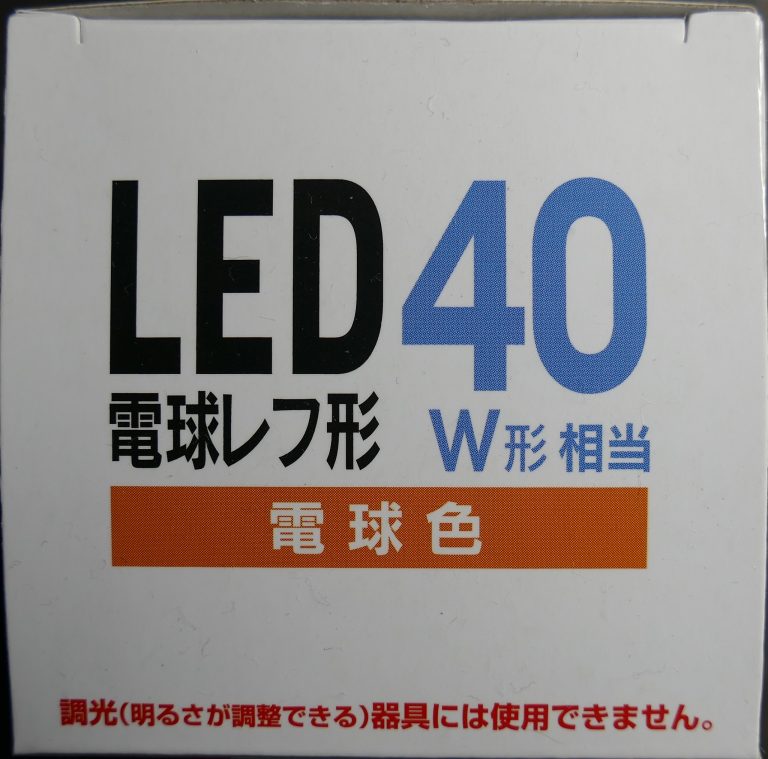

箱の上部には

LED電球レフ形 40W形相当

電球色

と記載されています。

箱を開けるとLED電球が現れます。

レフ形なので白熱電球のような茄子形ではなく、ラッパのような形状になっています。

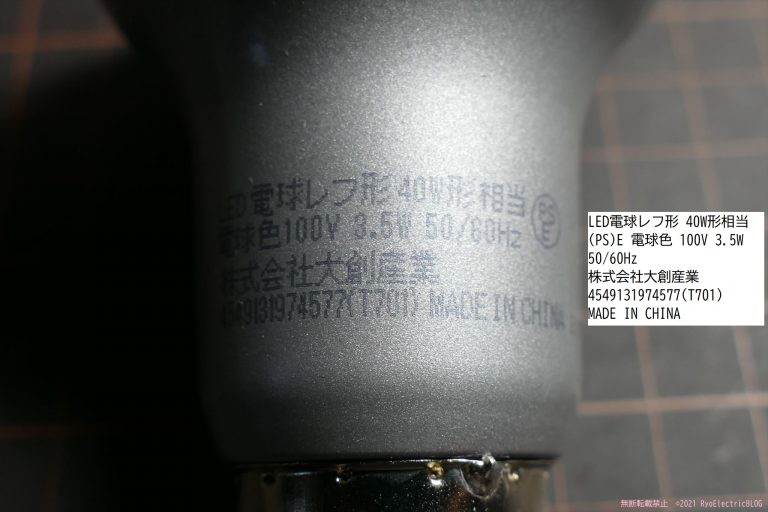

LED電球レフ形 40W形相当 (PS)E

電球色 100V 3.5W 50/60Hz

株式会社大創産業

4549131974577(T701) MADE IN CHINA

と印字されています。

口金はしっかりした造りになっています。

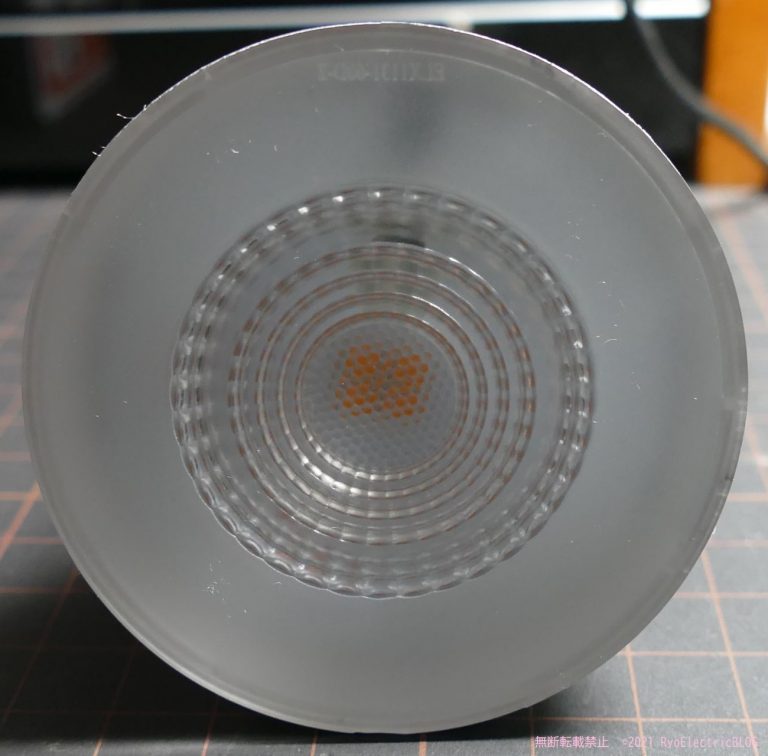

グローブです。白熱電球形ではないので平らなものになっています。

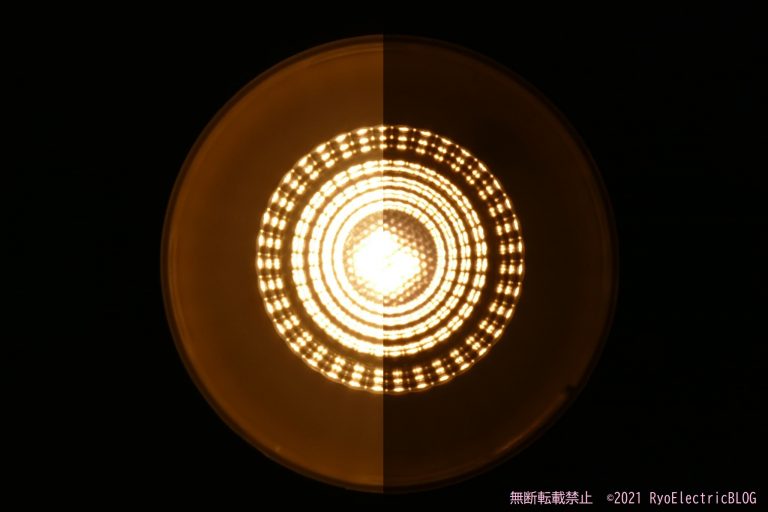

点灯させてみました。

チラつきが気になるので、連写で撮影したところやはり明るさに差があります。

しかし、定電流式ではありません(詳細は後述)

まずは白熱電球レフ形(110V57W)の明るさを測定しました。

天井から210cmの床面で47lxとなっています。

なお、110Vの電球なので若干暗めになっています。

次に今回の「LDR4L-W-E26-40W」です。

天井から210cmの床面で66lxとなっています。

このLED電球は40W相当ですが、明らかに60Wのレフ電球よりも明るくなっています。

ホワイトバランスを「太陽光」にして撮影しました。

色味は若干黄色っぽいようです。

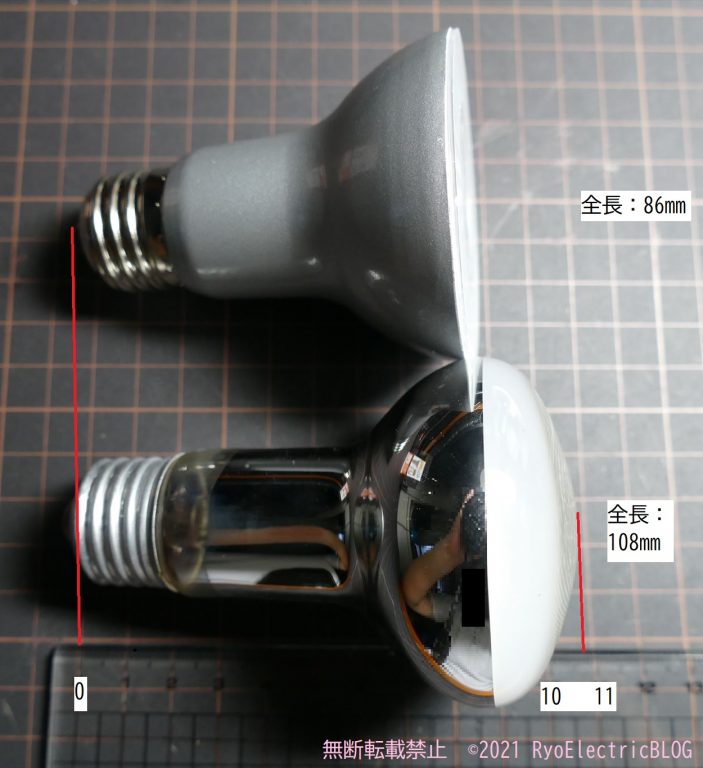

通常のレフ電球とLED電球レフ形の比較です。

寸法がレフ電球に比べて若干小さいようです。

正面はあまり差がありません。

全長はレフ電球が108mmなのに対して、LED電球レフ形は86mmしかありません。

分解

ここからは分解になります。

【注意】

分解した場合、通電してはいけません。事故の原因になります。

また、怪我をする可能性があるので真似をしないようお願いします。管理人は責任を負いません。

まず、グローブを外します。

隙間にマイナスドライバーを挿入し、てこの原理で外していきます。

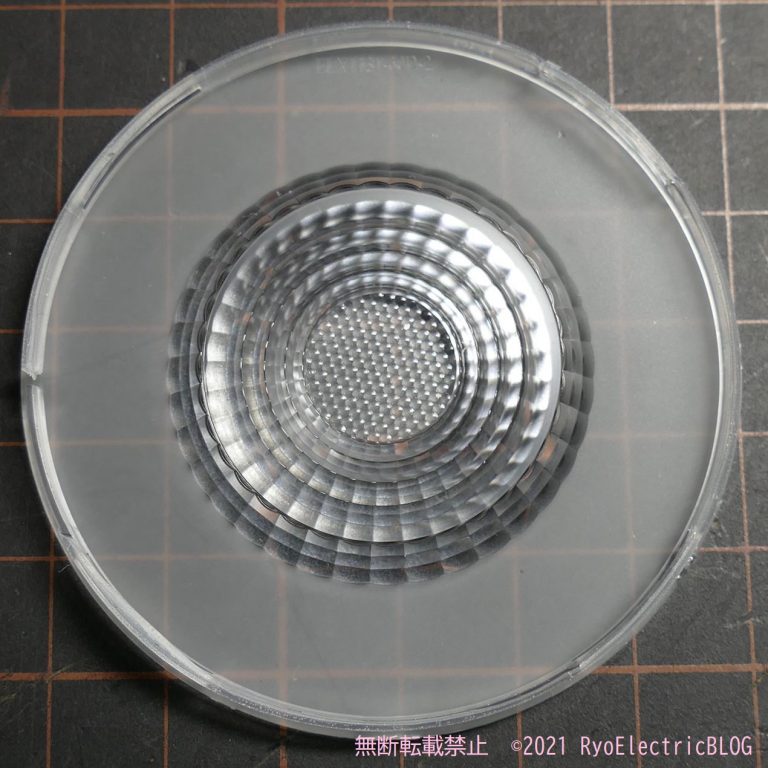

外れるとこのようになります。

眩しさを軽減するために、レンズ部分には模様が入っています。

グローブと本体の爪が噛み合うことによって固定されています。

グローブを外したのでLED基板が現れました。

中心にチップLEDが4つ実装されています。

透けている素子は2素子に見えますが、実は6素子含まれています。

グローブなしで点灯させるととても眩しいです。

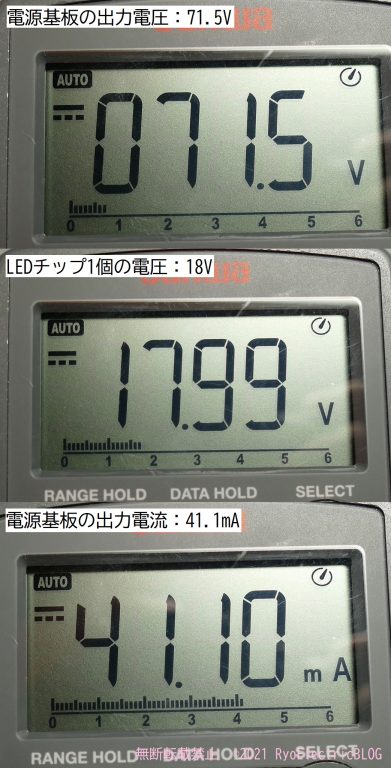

電圧と電流です。

- 電源基板の出力電圧が71.5V

- LEDチップ1個の電圧が18V

- 電源基板の出力電流が41.1mA

となっています。

このことからチップLED1つの中にLED素子が6つ含まれていることが分かります。

次にLED基板を取り外します。

まずは銅線を切断します。

隙間にマイナスドライバーを挿入し、てこの原理で外します。

外れるとこのようになります。

裏側には“ANS6S7”という印字が入っています。

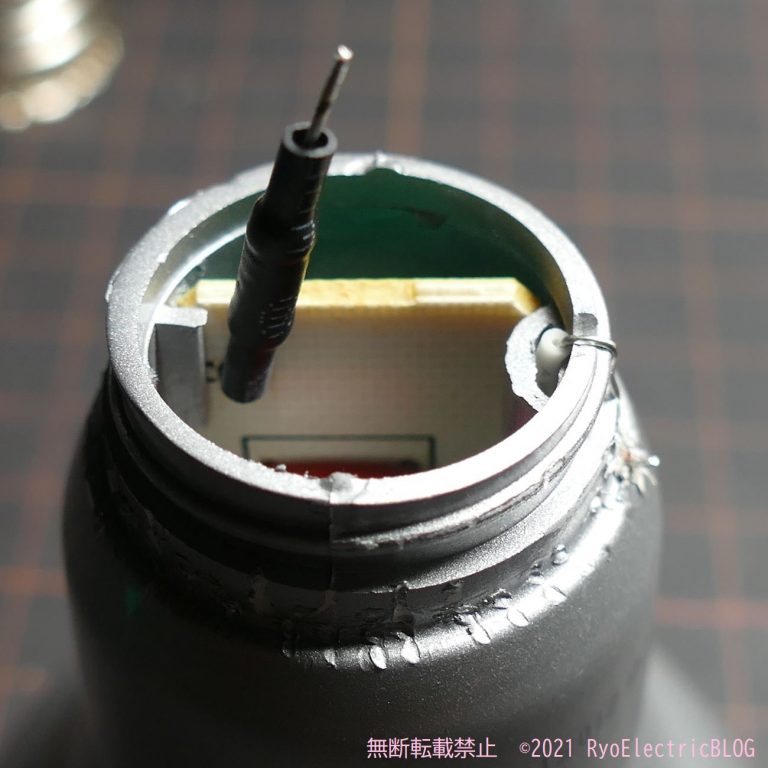

LED基板が外れると電源基板が見えてきます。

電源基板を外すためにはまず、口金の半田を外します。

外した後は隙間にマイナスドライバーを挿入して、口金を外します。

口金が外れました。

裏側もしっかりした造りになっています。

あとは電源基板を押し出すと外れます。

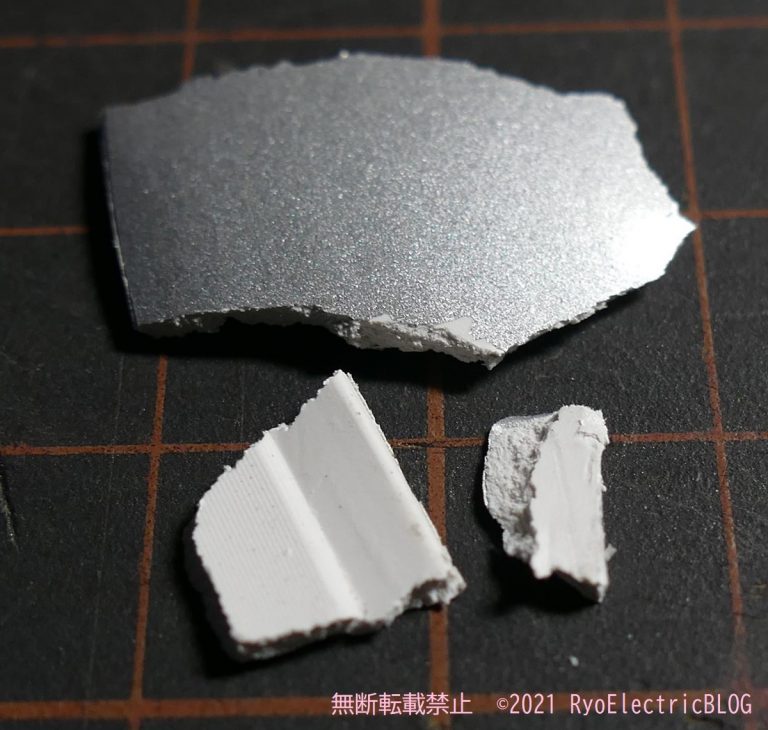

PBT(ポリブチレンテレフタート)樹脂の表面に銀色の塗装をしたものが外装に使用されています。

内側に付いていたアルミダイカストボディです。

PBT樹脂だけでは放熱性能が不十分なためこのような構造になっています。

全て分解するとこのようになります。

税込330円という価格で販売するために省ける部分は徹底的に省いている印象です。

電源基板

ここからは電源基板です。

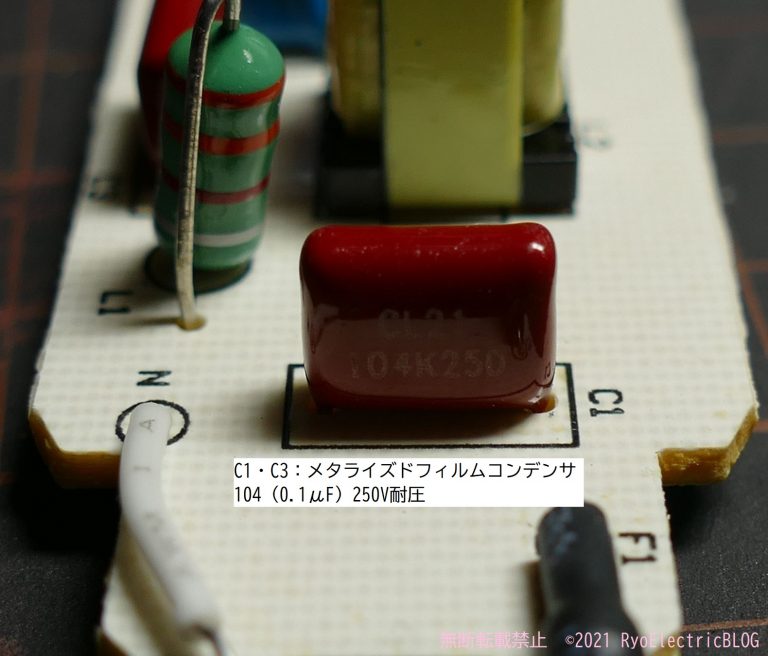

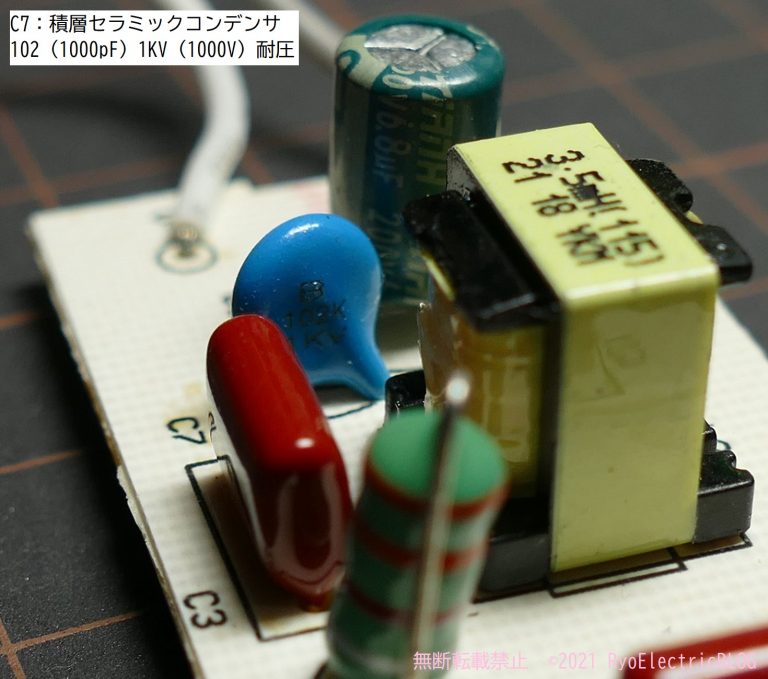

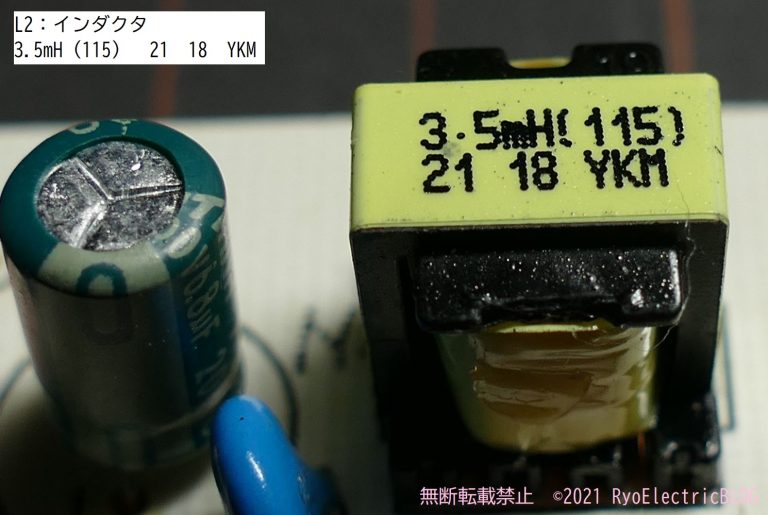

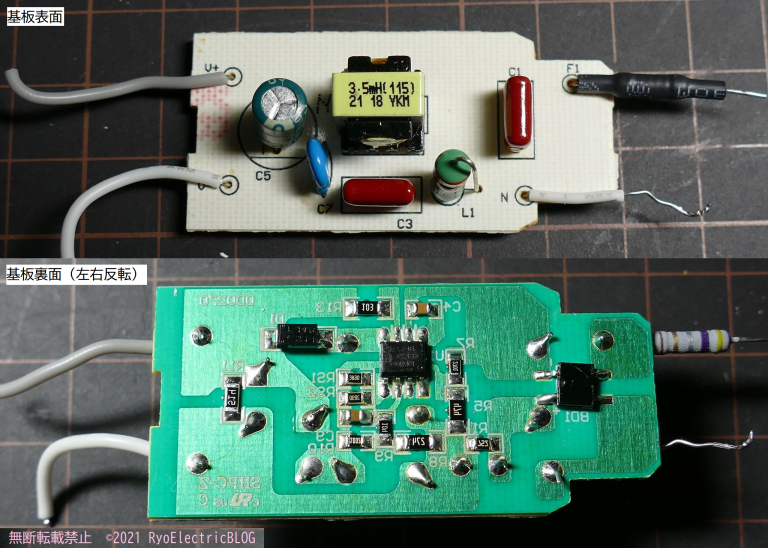

まずは基板表面です。コンデンサやインダクタが実装されています。

C1とC3はメタライズドフィルムコンデンサで、0.1μF250V耐圧品が実装されています。

C5は電解コンデンサで、中国 Yiyang Hetian Electric Co., Ltd.社製の200V6.8μF CD288 -40℃~+105℃のものが実装されています。

C7は積層セラミックコンデンサで、1000pF1000V耐圧品が実装されています。

L1はインダクタで、橙・橙・赤・銀の3.3mHが実装されています。

L2もインダクタで、3.5mHが実装されています。

F1はヒューズ抵抗で、テスターだと0.5Ωになっていますが、カラーコードでは47.8Ωとなっています。(黄・紫・灰・金・茶)

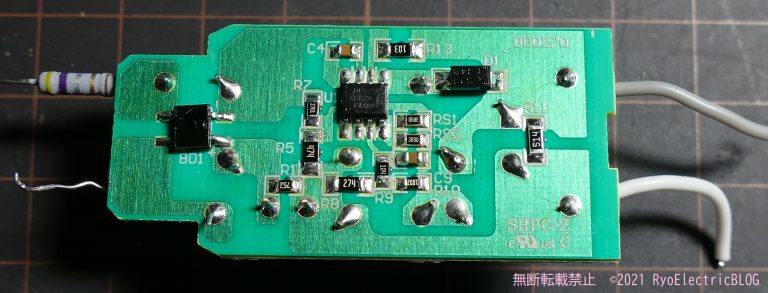

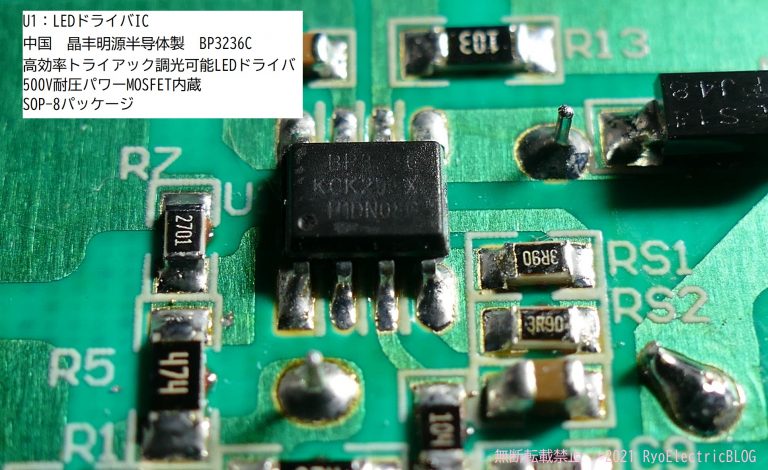

次に基板裏面です。ICやダイオード、チップ抵抗、チップコンデンサが実装されています。

U1はLEDドライバICで、中国 Bright Power Semiconductor製のBP3236Cが実装されています。

このIC自体は調光対応ですが、周辺部品が対応していないため調光非対応となっています。

実際に調光したところ異音が発生するため無理でした。

IC横のチップ抵抗RS1とRS2で電流値を決定します。

3.9Ωが並列に実装されているので、合成抵抗値は1.95Ωとなります。

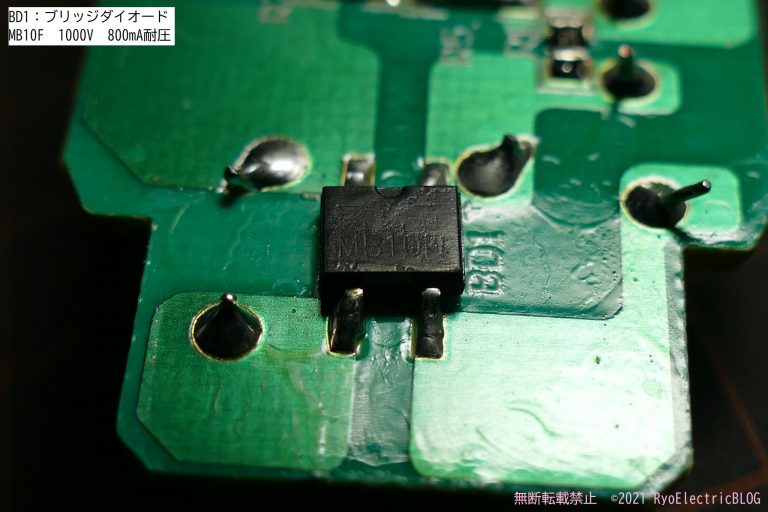

BD1はブリッジダイオードで、MB10F 1000V 800mA耐圧品が実装されています。

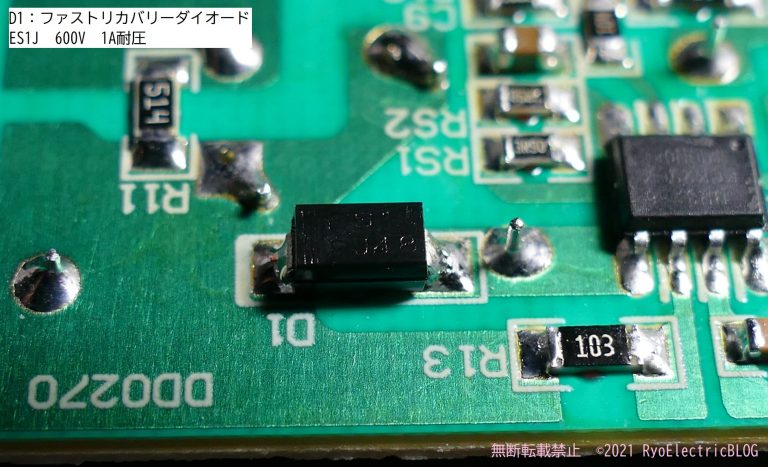

D1はファストリカバリーダイオードで、ES1J 600V 1A耐圧品が実装されています。

最後に、部品の実装パターンです。

裏面の写真は左右反転しています。

分解したところ、スイッチング式であることが分かりました。

チラつきの原因ですが、恐らく電解コンデンサの容量が6.8μFと小さすぎるのが原因です。

実装面からしてももっと大きな容量の電解コンデンサを搭載できるようになっているので、コストの問題で容量を削ったものと思われます。

今回は以上です。